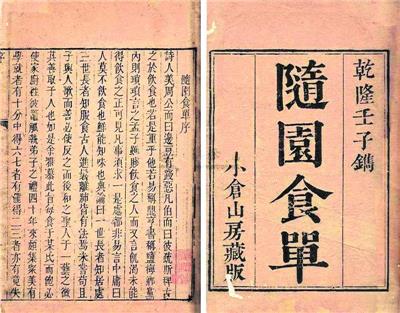

1792年出版的《随园食单》。

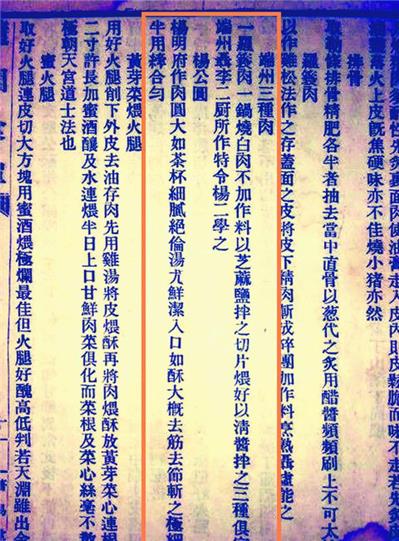

《随园食单》中记录的“端州三种肉”和“杨公圆”。

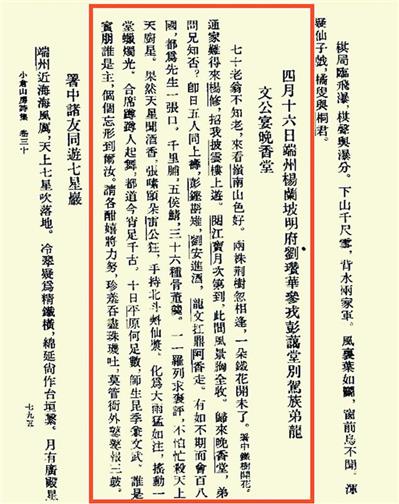

袁枚《小仓山房诗文集》中记录其南下岭南逗留肇庆期间在晚香堂的一场盛宴。

“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”袁枚这首《苔》风靡大江南北,为大家所耳熟能详。袁枚,清代中叶最负盛名、最有影响的诗人,居“乾隆三大家”之首,执诗坛牛耳近50年,也是名震大江南北的大美食家。 文/盘慧玲

袁枚与《随园食单》

诗和远方,爱与美食,都不曾辜负,游遍名山大川,重视生活情趣,从文学和美食的跨界,而且都成为专家,这就是袁枚。他33岁便辞官隐居于南京随园,对酒当歌,论文赋诗,成为当时著名的文人雅士。

他食不厌精,脍不厌细,四处收罗美食的做法,极其讲究,美食行程遍布大江南北,经过四十年美食实践,用文人精妙的笔触,记录了各种美食的烹饪方法,著成了集中国古代烹饪理论和实践之大成的菜谱《随园食单》,并于1792年出版。书中详细记述了中国十四世纪至十八世纪流行的326种南北菜肴,也介绍了当时的美酒名茶,是清代一部非常重要的中国饮食名著。

自从问世以来,《随园食单》便被视作经典,也是烹饪技术、研究传统菜点以及烹制方法的指导性书籍,英、法、日等大语种均有译本,是中国餐饮历史上当之无愧的划时代巨作。林语堂曾用英文向西方介绍说:“伟大的诗人和学者袁枚,写了厚厚的一本书来讨论烹饪方法。”

《随园食单》之所以备受推崇,除了它的专业性,还在于超前性,其中很多技术如今还在应用,于今天也是一本非常实用的美食宝典。

袁枚与肇庆美食

1784年,袁枚应在肇庆当知府的堂弟袁树之邀,带着弟子刘志鹏及厨师杨二等一行,一起南下作岭南之游,整个行程历时一年。其中在肇庆逗留最长,达半年之久。袁枚除了游历肇庆山水外,还大量品尝本地美味佳肴,这些在他的诗中多有记载。

袁枚刚到肇庆,便轰动了端州城,大家奔走相告,夹道欢迎。《四月十六日端州杨兰坡明府刘瓒华参戎彭蔼堂别驾族弟龙文公宴晚香堂》记录了在袁枚居住的晚香堂的一场特大盛宴,直到三更酒酣未尽。“千里脯,五侯鲭,三十六种骨董羹。一一罗列求褒评,不怕忙杀天上天厨星。……谁是宾朋谁是主,个个忘形到尔汝。请各酣嬉将力努,珍馐吞尽珠玑吐,莫管衙外冬冬报三鼓。”

对于这位爱吃、会吃、懂吃的著名美食家,肇庆人以敬重的心使尽浑身解数,文武百官纷纷轮流在家里宴请,争相显露与比试各自的手艺,并由袁枚点评。而袁枚经常在宝月台避暑,宴请文人雅士,把盏当歌。

杨兰坡,即是杨国霖,时任高要县令,对袁枚敬佩不已,两人惺惺相惜,感情特别深厚。袁枚诗文多次记录杨县令在宝月台、鼎湖山及家里设宴款待。

肇庆的山水风光、人文风貌,以及肇庆人的热情好客,让他流连忘返,肇庆味道背后的深情厚意,让他由衷地感叹“情比端江水更长”。

《随园食单》里的肇庆味道

(一)端州三种肉

“一罗簑肉。一锅烧白肉,不加作料,以芝麻、盐拌之;切片煨好,以清酱拌之。三种俱宜于家常。端州聂、李二厨所作。特令杨二学之。”

端州有特色的三种肉,第一种是罗蓑肉。在《随园食单》中,将罗簑肉单独罗列出来介绍:“以作鸡松法作之。存盖面之皮。将皮下精肉斩成碎团,加作料烹熟。聂虚能之。”而鸡松法,书中也有详细记载。罗蓑肉的具体做法是:将五花肉切成方块,肉皮保持完整,把肉皮下的精肉片下,剁成碎团,用鸡蛋清、芡粉、松子肉一起调拌好,然后用香油烧成黄色,起锅放在钵头里,加入百花酒、秋油,再加冬笋、香覃、姜、葱等,再把猪皮盖在表面,加一大碗水,放在蒸笼里蒸透,上桌食用时再去掉猪皮。

另一种是锅烧白肉,有两种做法。其一是:煮好的白肉,不加任何作料,只用芝麻和盐拌调,就可以开吃了;其二是把肉切成片,用慢火煨好后,用清酱调拌着吃。

这三种端州食法的肉,不但味道鲜美可口,而且易学易做,很适合于家常食用。经了解,袁枚得知端州姓聂和姓李的两位厨师是高手,于是特意让他带来的私厨杨二去学习制作的方法,以便回随园后可以烹饪给袁枚品尝。

(二)烧小猪

“小猪一个,六七斤重者,钳毛去秽,叉上炭火炙之。要四面齐到,以深黄色为度。皮上慢慢以奶酥油涂之,屡涂屡炙。食时酥为上,脆次之,硬斯下矣。旗人有单用酒、秋油蒸者,亦惟吾家龙文弟颇得其法。”

烧小猪,即现在肇庆人家喻户晓、节日里必不可少的“脆皮烤乳猪”。其具体做法是:准备一个六七斤重的小猪,把毛钳尽,去掉污秽,用叉子叉住在炭火上烤。要四面都烤到,以小猪变成深黄色为标准。一边烤一边在小猪身上涂奶酥油,涂一次,烤一次,边涂边烤。吃的时候,以酥为最好,脆就要差一点,硬就是烤得最差。满族人有只用酒和秋油蒸小猪吃的。烧小猪的方式很特别,而龙文弟对这个方法掌握得很好,颇得秘方。

居住在端州的袁龙文是袁树的同姓兄弟,袁枚逗留肇庆期间,经常陪伴左右,袁枚有一首《龙文设饯黄江厂诸公送者自厓返矣龙文独后》,诗中说到袁龙文在当时的黄江税厂为袁枚设宴饯行。

(三)杨公圆

“杨明府作肉圆大如茶杯,细腻绝伦,汤尤鲜洁,入口如酥。大概去筋去节,斩之极细,肥瘦各半,用芡合匀。”

高要县令杨兰坡家做的肉圆像茶杯一样大,细腻到了极点,尤其是汤,又鲜美又清洁,喝到口里就像酥油一样。圆子的做法大致是,猪肉去掉筋和节,剥得十分细,肥瘦各占一半,有肥有瘦,用芡调和得很均匀就可以了。

(四)剥壳蒸蟹

“将蟹剥壳,取肉取黄,仍置壳中,放五六只在生鸡蛋上蒸之。上桌时完然一蟹,惟去爪脚,比炒蟹粉觉有新式。杨兰坡明府以南瓜肉拌蟹,颇奇。”

先把蟹剥掉壳,取出蟹肉和蟹黄,去掉脏物,蟹肉蟹黄仍旧放在空壳里。把五六只内装蟹肉蟹黄的蟹壳放在鸡蛋上蒸。上桌时,就是一只只完整的螃蟹,只是去了爪脚,比炒蟹粉更觉得新颖。高要县令杨兰坡家用南瓜肉拌螃蟹,做法非常新奇独特。

(五)卤鸭

“不用水用酒,煮鸭去骨,加作料食之,高要令杨公家法也。”

卤鸭子不用水,只用酒煮。煮好之后,去掉鸭子的骨头,鸭肉拌好调料即可食用。这是高要县的县令杨兰坡家里做卤鸭子的方法。

(六)冬瓜燕窝

“燕窝贵物,原不轻用。如用之,每碗必须二两,先用天泉滚水泡之,将银针挑去黑丝。用嫩鸡汤、好火腿汤、新蘑菇三样汤滚之,看燕窝变成玉色为度。此物至清,不可以油腻杂之;此物至文,不可以武物串之。今人用肉丝、鸡丝杂之,是吃鸡丝、肉丝,非吃燕窝也。且徒务其名,往往以三钱生燕窝盖碗面,如白发数茎,使客一撩不见,空剩粗物满碗。‘真乞儿卖富,反露贫相’。不得已,则蘑菇丝,笋尖丝、鲫鱼肚、野鸡嫩片,尚可用也。余到粤东,杨明府冬瓜燕窝甚佳,以柔配柔,以清入清,重用鸡汁、蘑菇汁而已,燕窝皆作玉色,不纯白也。或打作团,或敲成面,俱属穿凿。”

这是一篇评以杨兰坡家做的冬瓜燕窝为正面例子,对那时一些燕窝生拉硬扯的做法提出批评。袁枚认为,燕窝是一种特别名贵又清爽的食物,不能跟油腻的食物混在一起煮。有些人用肉丝、鸡丝与燕窝混杂起来,肉的味道盖过了燕窝的味道,那就是吃鸡丝和肉丝,不是吃燕窝了。而且只是具有燕窝之名,往往都是用三钱生燕窝盖在碗的表面,就像几根白头发,使客人用筷子一挑就不见了,只剩下满碗垫底的粗物。就像乞丐卖弄富有,反倒露出穷酸之相。高要县令杨兰坡家做的冬瓜燕窝真是绝佳,用柔软的配柔软的,多用一些鸡汤或者蘑菇汤,整盘呈现出来晶莹剔透,是玉色,不是纯白色,让人看了就很有食欲。而有些人打作团,有些人敲成面,都属于生拉硬扯。

(七)鳝羹

在《戒单》部分,袁枚认为,管理国家的官员做一件好事,不如除掉一个弊端。如果能除掉饮食中的弊端,那么他对饮食道理的理解和领悟就已经超过了一大半。

袁枚认为,要得到食物鲜美的滋味,全在于菜肴一起锅,就立即品尝。略微停一会,就像是发了霉的衣裳,虽然是上等的绫罗绸缎,也会散发出一股令人讨厌的霉味。他曾见过性急的主人,每次请客上菜,总是要把菜一齐撒出来。于是厨师只好事先把一席菜全部烧好放在蒸笼里热着,等到主人催取时,再全部摆出来,这样的菜还会有好滋味吗?善于烹饪的厨师总是精心制作,一盘一碗,费尽心思,而吃的人却鲁莽粗暴地囫囵吞下,真好像是得到了哀家梨,不趁新鲜及时品尝,而要把梨蒸熟再吃那样可笑。他非常欣赏杨兰坡知县家的鳝羹,于是询问为什么能烧得这样好,杨兰坡说:“也不过是现杀、现烹、现熟、现吃,不停顿罢了。”而这种做法也适宜于烹制其他食。袁枚从杨兰坡家的鳝羹,提出了烹饪的规范。

这些肇庆菜肴今天还有吗

《随园食单》是袁枚历经四十年,走遍中国美食版图的心血结晶,见证了当时中国的烹饪技艺,是中国味道的代表与精华。袁枚是浙江人,在三百多种菜肴中,肇庆就占了九种,非常难能可贵。书中介绍的菜肴,除了他生活的江浙,肇庆最多最详细。从袁枚笔下可以看到,肇庆菜有粤菜菜系的特点,选料精细,技艺精良,善于变化,讲究火候,口味以清、鲜、嫩、脆为主,讲究清而不淡,鲜而不俗,崇尚本味,贴近自然,有滋有味,吃出了肇庆的本质。

笔者咨询肇庆市厨师协会副会长周巡宇,他认为这几种乾隆期间的肇庆菜式,工艺考究精细,注重细节。古人特别注重配汤的质量,非常花心思,口感和营养价值高,成本也高,基本是达官贵人才有机会品尝。古代的菜式,在历史发展中,不断改良,随着商业化的发展,随着烹饪工具和调味品的多样化,程序越来越简单便捷。书中这几种肇庆美食,今天仍有迹可寻,但具体手法发生很大改变,譬如调羹提鲜,古代是用鱼骨、花胶、猪骨熬汤,味入肉内,更鲜美,现在则以调味品为主。今天的粤菜“荔枝肉丸”,就是罗簑肉的发展;冬瓜燕窝,今天也有相近的做法,但以雪梨、木瓜代替了冬瓜。

记录肇庆菜肴的最早资料

笔者经过前后两年时间,陆续地对《随园食单》里的肇庆美味进行挖掘整理,成文后拜访厨师协会。会长赵天锡认为,肇庆历史文化底蕴深厚,有灿烂的宋文化,两广总督府驻肇庆182年,肯定有相应时代特色的美食,可惜保留下的史料很少,有待进一步对饮食文化进行挖掘。《随园食单》为我们留下清朝肇庆菜肴的烹饪资料,是迄今为止记录肇庆菜肴的最早史料,弥足珍贵。

《随园食单》的肇庆烹饪技艺与菜式,极大地丰富了我市的饮食文化内涵,增加了历史厚度,值得用心传承,宣传推广,通过打造非遗美食,成为肇庆饮食文化的一个符号,从而扩大肇庆味道的知名度和影响力。

赵会长希望由政府牵头,厨师协会带动,扶持本地有条件的企业,或者引进必要的资金。进行主题餐厅的设计打造,依托故事,还原出品清朝肇庆甚至广府菜品,树立肇庆的餐饮典范。

今天,我们正倾力打造“粤菜师傅·肇庆味道”,传承和发展本土饮食文化,让美食赋予文化,讲好饮食文化故事,打响肇庆味道品牌,是我们的义不容辞的历史责任。