赵少昂书迹

赵少昂(1905—1998),名垣,字叔仪,本籍广东番禺,后寓居香港,斋号蝉嫣室。赵先生1905年出生在广州,早年家贫失怙,打工维生之余自学绘画。16岁就读于岭南画派早期代表高奇峰所创办的私立美学馆,25岁凭借画作《白孔雀图》夺得比利时万国博览会金牌奖,自此声名鹊起,并于广州西关创立“岭南艺苑”开始授徒教画。

“画派南天有继人,赵君花鸟实传神”。一代大家徐悲鸿曾对赵先生做出过如此赞许。纵观其绘画生涯实践,早期侧重于传统写生的真实感,画作流丽工致,晚年由博返约,作品则以表现空灵神动为主线。其花鸟、草虫,特别是蝉,除深厚的笔墨功夫外,尤善于以极简练的笔墨和精湛的色彩技法,表现所刻画的对象神态。其曾提出:“未下笔前,应先立意,所谓胸有成竹,意在笔先,抒写闲情,即有所比托……”云云。这正是赵氏深得前人画论精髓,并融合自身绘画实践所总结的心得体会。

除此之外,早年除了跟高奇峰学画外,其又与陈荆鸿研论书法,还曾向黄祝梁学习诗词,堪称集诗书画于一身。作为一位大家,赵先生的书法也确有别具风格的面貌。观察赵氏书风,明显不是走着传统的碑学或帖学线路。或者来说,是稍异于传统的自创风格。

很早以前,就有学者提出赵少昂用笔如使铁笔的描述,且善用侧锋,结字苍挺洒脱的特点,这当然也跟其采用山马笔创作有关。山马笔为马毛制成,毛质偏硬,不易蓄纳墨中水分,表现线条质感硬朗。结合山马笔的特质,所以在运笔中常会出现“飞白”效果,表现的线条容易给人以坚挺有力的视觉冲击。

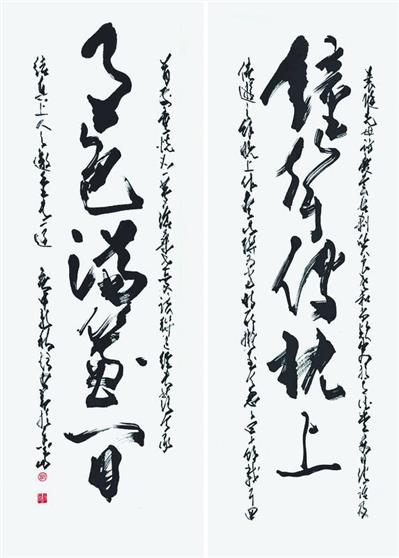

赵少昂先生为鼎湖山庆云寺所书的五言联(如图),纸本,纵109厘米、横30厘米,联语“钟声传枕上,月色满帘间”,出自赵氏《夜宿宝莲寺》诗中。结字行中带草,气势劲健,线条峭拔,多呈倾斜之势,折角分明而疾速。可体现其一贯的书风特征;上下联从右往左有赵氏长题:“曩随先母访庆云古刹,质良老和尚款客于有德堂,每日谈话及倦游之余,晚上作画。此联为当时所拟,至今忽忽四十余载耳。回首前尘,恍如一梦。沧桑世变,该联已经失落,今承结真上人之邀,重书一过。庚申新秋,赵少昂于香岛。”下钤“赵”朱文、“少昂”白文印各一枚。

笔者留意到款文中提及的两位僧人——质良和结真。质良禅师,号志清,生年未详,终于1933年,本籍湖南永兴。其人虚怀恬淡,和蔼可亲,1929年膺任庆云寺第70代住持,翌年退院;另一位是结真禅师,生于1920年,终于2005年,广东高要人,2001年膺任庆云寺第84代住持,直至圆寂。从长款内容可知,此联是赵氏75岁时(1980年)受庆云寺结真禅师相邀,按照赵氏原作联句在香港重新书写的。鼎湖山自晚明曹洞宗栖壑禅师主法庆云寺以来,就一直以禅宗胜地和景色幽致而驰誉岭南,自然而然为历来游人所青睐。赵氏事母至孝,从题跋也可看出,其母亲应为佛门善信,当时赵氏是伴随其母亲游访庆云寺的,并得到质良禅师亲自接待。此联原作也就是赵氏这次到庆云寺期间所书写。据“此联为当时所拟,至今忽忽四十余载耳”推测,赵氏书写此联原作时大概是质良禅师在任庆云寺住持前后这段时期,可惜此联原作后经时局动荡或其他因素而遗失,自此下落不明。

根据肇庆市佛教协会前秘书长卢有年居士的讲述,结真禅师平素酷爱书画,或因此因缘,有机会请赵氏为庆云寺重书了此联。随着时光流逝,联中所描绘的钟声月色,已显得有些邈远朦胧了。展观此联,只能透过赵少昂先生笔下飞洒生辉的墨色及清雅的文句,去感受20世纪那个朴素的鼎湖禅庭及时人物事。

来源:《书法报》