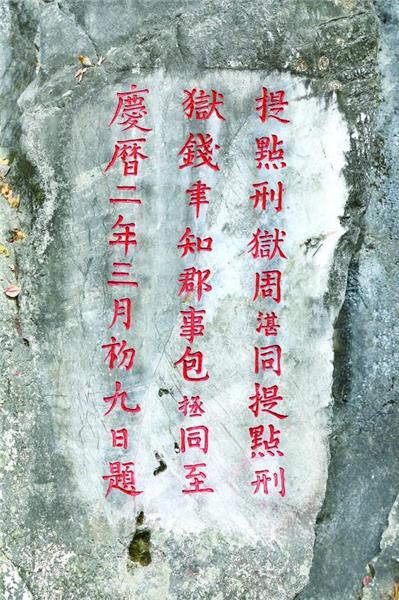

七星岩包拯题刻。 西江日报记者 梁小明 摄

肇庆市包公文化园。 西江日报记者 梁小明 摄

“包公尚有甘棠泽,清誉令人仰未休。”(明代黄瑜《披云楼》)

端州是包公为官施政之地,也是包公精神、包公思想、包公文化发祥和光大之地。包拯在端州的事迹,班班可考,整治砚赋、兴学教化、排沥屯田……一件件实事、一桩桩好事,永存当地人民心中;留存千余年的包公井、庄严肃穆的包公祠、“掷砚成洲”的传说……包公所代表的清官文化形象和廉洁精神在肇庆沉淀、积累。

包拯在端州主政三年,政绩显著。一是治理水患,为民办实事。他扩筑城西、城东西江堤围,治理西江洪涝;同时指导民众在城郊开渠、凿池,垦荒发展农业生产。他还带领端州父老打井七口,改变了民众饮用江水的习惯,减少了疾病的发生。这七口井“以像七星,端州之人咸受其福”,包拯在端州“以井立传”,载入史册。其中,三联巷的“清泉井亭”上刻有一副对联:“清官爱斯民,七星甘露井,普滋黎庶;泉水生乃地,千载逝韶光,尤纪包公。”道尽了包拯权为民用的为官为政之道。二是储粮备荒,兴文办学。他在城内米仓巷修建粮仓,取名“丰济仓”;迁建崧台驿(今阅江楼西侧),以便利端州与外地的文书和商业往来;还在宝月台创建了西江流域历史上第一所公立学校——星岩书院。三是肃贪倡廉,品德高尚。《宋史·包拯传》载:“端土产砚,前守缘贡,率取数十倍以遗权贵。拯命制者才足贡数,岁满不持一砚归。”在端州做官时,包拯廉政为民,政声斐然,曾写下《书端州郡斋壁》这首明志诗。该诗是包拯一生流传于后世的唯一诗篇,诗曰:“清心为治本,直道是身谋。秀干终成栋,精钢不作钩。仓充燕雀喜,草尽狐兔愁。往牒有遗训,无贻来者羞。”后人为纪念包拯,在端州修建了包公祠,祭祀至今。