清康熙 端石云海旭日砚(背面)

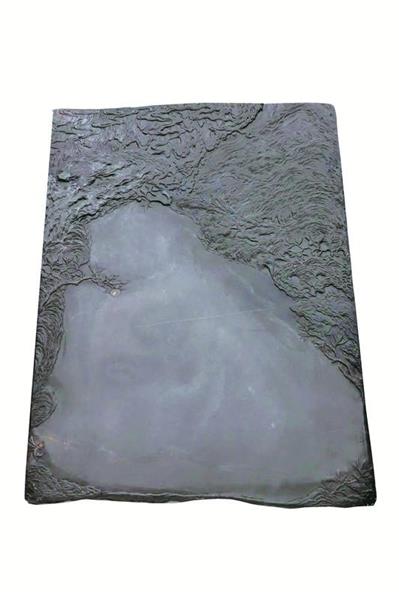

清光绪十八年(1892年) 千金猴王砚砚堂中有大片鱼脑洞,形似猕猴,侧蹲回首,栩栩如生。砚工因材施艺,将砚面及砚背巧妙设计为花果山、水帘洞意境。

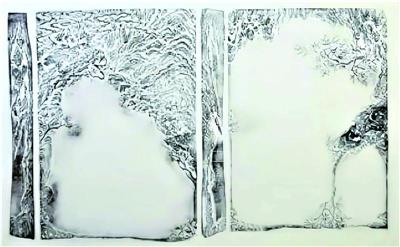

清光绪十九年(1893年) 嵒华四象砚老坑大西洞石,双面砚。砚堂大片鱼脑冻,形似白鹤。砚额黄龙纹被巧雕为松树,形成松鹤图景。

清光绪十八年(1892年) 千金猴王砚 拓

清光绪十九年(1893年) 嵒华四象砚 拓

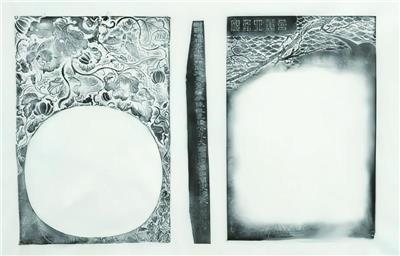

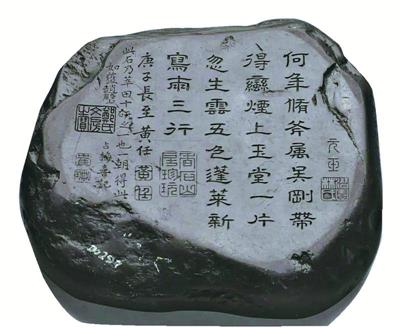

清康熙 端石锄云砚(背面)

宋 端石古琴砚

明 端石风字砚

唐 端石箕形砚

宋 端石太史砚

端砚,历来被誉为四大名砚之首,其独特的艺术魅力和深厚的历史文化底蕴,吸引了无数文人墨客和收藏家的目光。广东省博物馆馆藏近千方砚台,其中大部分为古端砚,其常设展《紫石凝英——端砚艺术展览》从中遴选200余方精品展出。《紫石凝英——端砚艺术展览》位于广东省博物馆三楼端砚展厅,分为四个单元,“砚林回溯”“石质粹美”“神工鬼斧”“镌诗题铭”。展览围绕着历史价值、艺术价值、文化内涵等主题,深入浅出,通俗易懂,让观众在欣赏端砚之美的同时,也能领略到其背后的深厚文化底蕴。

砚边风雅:文人间的翰墨情缘

在展览中,最引人注目的当属镇馆之宝“何氏三砚”。这三方砚台不仅拥有独立的展柜,更是展览中的人气打卡点。它们分别是“清末广东三大名砚”中的“猴砚”(馆藏“千金猴王砚”)、“鹤砚”(馆藏“嵒华四象砚”)和“水归洞鱼脑冻九晕太极砚”。这三方砚台各有千秋,无论是其石质的粹美,还是雕工的精湛,都让人叹为观止。

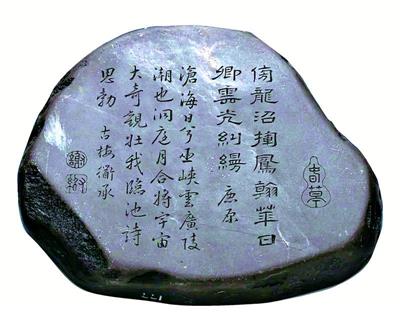

除了“何氏三砚”,展览中还有许多其他值得一看的端砚精品。如清初黄任、林佶、谢道承、许遇等一批闽籍藏砚家的端砚,他们在砚台上以诗文唱和交流,互相在铭文上有所唱和,这些铭文具有一定的历史、文学价值。比如馆藏的端石云海旭日砚,砚背右侧铭文:傍龙沼,挥凤翰,华日卿云光纠缦。落款为“鹿原”。经专家考证,这位“鹿原”名林佶,1660年生,字吉人,号鹿原,福建侯官人。康熙五十一年(1712年)进士,官中书舍人。工书善篆、隶,尤精小楷。

而在这方砚台砚背左侧,则刻着字体相异的另一段铭文:沧海日兮巫峡云,广陵潮也洞庭月。合将宇宙大奇观,壮我临池诗思勃。古梅道承。落款为谢又绍。这位“谢又绍”是另一位福建侯官人谢道承,字又绍,号古梅。康熙六十年(1721 年)进士,官至内阁学士兼礼部侍郎。林谢二人既是同乡又同朝为官,在一块砚台上题词相和,也算一种雅好。

而馆藏的另一方端石锄云砚,砚额刻“锄云”二字。砚背右侧铭文:“何年修斧属吴刚,带得蛮烟上玉堂;一片忽生云五色,蓬莱新写两三行”。题款为“元玉 潜园林氏”。这位林氏是谁还有待专家考证。砚背左侧铭文:庚子长至黄任。落款为黄任。庚子年是1720年,特别有意思的是,得到此砚的黄任按捺不住内心的欣喜,又在旁标注,“此石乃华田十砚之一也,一朝得此如获赵壁,占梅喜记”。黄任字于莘,号莘田,福建永福人,康熙四十一年(1702年)举人,官广东四会知县。自号“十砚先生”,不知这方砚台是否恰巧是黄任这“十砚”的第十方,竟如此欢喜。至于砚台上另外几方印款,“郑氏文房之宝”“崔珊”等都应是后人的收藏印。

历代风华:端砚艺术的历史轨迹

在展览中,观众还可以看到不同历史时期的端砚风格和特点。唐代的箕形砚、宋代的抄手砚和太史砚、明代的刻灵芝池抄手砚和风字砚、清代的炫技雕工砚等,都展示了端砚在不同历史时期的独特魅力和文化内涵。这些砚台不仅是文人墨客书写绘画的必备工具,更是他们精神世界的寄托和象征。

据广东省博物馆藏品管理部副主任、“紫石凝英”端砚展策展人焦大明介绍,这批从馆藏近千方砚台里挑出来的200多方精品,构成了现在的端砚常设展,其中古砚的占比非常高。这些古砚不仅见证了端砚的历史变迁和文化传承,更是中华民族传统文化的重要载体和瑰宝。

箕形砚是唐代具有代表性的砚式,由于它外形类似日常生活中的簸箕因而得名。这方砚器型较小,可能是随葬品。唐代的砚都有一个共同的特点,就是砚的底部有足支撑。因为当时人们席地而坐,砚台是放在低矮的几案上研磨的,需要有足材比较平稳。

宋代端砚古雅端方,以抄手砚最具代表性。抄手砚的砚底挖空,两边为墙足,可用手抄底托起,因而称之抄手砚。端砚在宋代开始出现重视装饰和观赏作用的倾向,同时因石质精良,端砚成为进献朝廷的贡品。

太史砚式始于宋代,是抄手砚的一种,砚足(墙)明显比其他砚式高出许多,且砚上极少有装饰纹样,是当时达官贵人中流行的砚式。有专家认为,足高出5厘米以上为太史砚,体现一种身份和职位的特征,端庄肃穆,四平八稳,是典型的宋代器型。这方太史砚的砚底还装饰有7根圆柱,颇有易趣。

宋端石古琴砚,砚形仿古琴,砚池半月形,砚底出四足,简朴古拙。端砚在此时开始出现重视装饰和观赏作用的倾向,虽然还未能成为主流,却对明清端砚的雕刻工艺产生了深远的影响。

明端石刻灵芝池抄手砚,砚面为顺水淌池式。池边雕饰浮云一朵,额面铭:“方正醇古”四字。明端石风字砚,此砚两侧外围弧度较大,似斧钺之形。由前文所述唐代箕形砚渐变而来。其体量较大、造型浑朴,是典型的明式制砚风格。

清中期砚雕极尽炫技能事,雕工纤巧,精细繁缛,制砚巧匠名噪一时。清代后期,受端石开采的影响,制砚业衰退,偶在名坑复采时期,才呈现出短暂的盛景。

来源:广东省博物馆