广利砚洲岛“包公诞”。图源:鼎湖发布

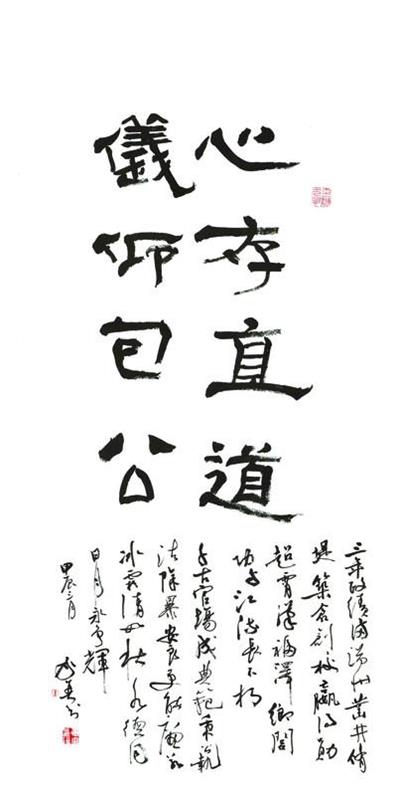

《心存直道,仪仰包公》书法作品 卢承奕

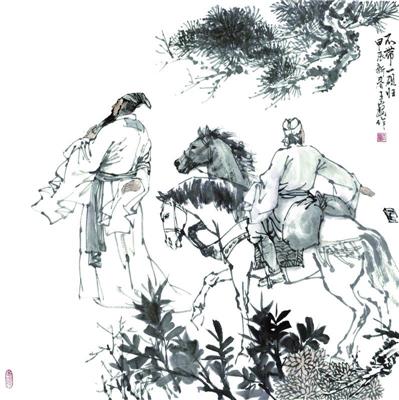

《不带一砚归》中国画作品 王巍

往届广府庙会中的春祭包公巡游表演。廖文奕 摄

编者按

肇庆是岭南文化的发祥地之一,在历史上也是多种文化的交汇点。端州是名臣包拯在岭南唯一任职过的地方。北宋康定元年(公元1040年),42岁的包拯来到肇庆端州任知州。他在端州的这三年,以廉洁公正、立朝刚毅、不附权贵和铁面无私著称。他敢于为百姓申冤,因此被称为“包青天”或“包公”,离任时却不持一砚,深受百姓的尊敬与爱戴,其“包青天”的美名就是发端于此。包公去世后,百姓因感念其功德而建祠祭之,甚至将他神化,希望能得到其神明的庇佑。如今,肇庆仍保存有13处包公治端州的遗迹和遗址,这些既是包公“清心直道”的体现,也是他实践治国安邦自端州始的明证。包公所体现的公与正的精神、廉与严的品质、孝与敬的操守、民与法的情怀,穿越历史长河,历久弥新,影响着一代又一代人。

包公文化深植在肇庆大地,肇庆人民敬仰包公、爱戴包公、祭奠包公,衍生出“包公诞”这一民俗活动,传承精神。与此同时,肇庆深挖展现包公诞丰厚的文化内涵,还创作了一系列的包公诞主题文化节目,丰富群众文化生活,进一步弘扬传统文化,促进乡村振兴。

端州“包公诞”

“包公诞”始于公元1467年,距今已有550多年历史,属于为数不多的民众自发性大型民俗活动,参与民众少则数千,多则近万。“包公诞”主要分布在肇庆市端州区、鼎湖区。北宋康定元年(1040年),包公升任端州知军州事,在其主政端州的三年岁月中,包公勤政为民、公正廉明,百姓呼之为青天。在他去世不久后,端州百姓即建祠以纪念,肇庆地区先后共建有九座包公祠。据“宋包孝肃公新祠记”所载,因包公有功于民而祀之,古端州有官民春秋两祭包公的规例。农历二月十五在端州举办的“包公诞”也成为传袭千百年的节庆习俗,其内涵极其丰富,历史规格较高,包括祭祀寿典,神像巡游,包公送福,盖印沾福,文运昌盛,多样表演等内容与环节,其中“神像巡游”“包公送福”,为其区别于其他包公民俗活动之最大特色。可以说,“包公诞”充分体现了肇庆百姓“崇德向善、见贤思齐,追求公平与法治”的精神,是肇庆市优秀传统文化的重要组成内容,“端州包公诞”是市级非遗项目。

砚洲岛“包公诞”

砚洲岛是西江流域最大的内河岛,其名来自于肇庆民间传说中的包公掷砚成洲。北宋名臣包拯曾主政端州3年,造福百姓,离任时不持一砚归,更留下了“掷砚成洲”的传说,令后人敬仰。同时,掷砚处隆起的那一块陆洲——砚洲岛,也成为人们慕名前来的旅游胜地。为了纪念清正廉明、勤政爱民的包公,从明代开始在岛上先后修建了包公祠、包公楼。每年的农历二月十四,砚洲百姓都会举行隆重的传统节庆仪式来纪念包公,并将这一天定为包公诞,因此这里也成为祭奠包公的场所,远近闻名。砚洲岛“包公诞”已有四百六十多年历史,“鼎湖包公诞”也是市级非遗项目。

砚洲岛“包公诞”民俗活动通过大巡游的方式,将包公“掷砚成洲”的传说、砚洲包公楼的历史、非遗民俗传承等呈现在观众面前。包公诞活动当天,在包公楼,醒狮起舞、锣鼓喧天、鞭炮齐鸣。在信众供奉的北帝神像重光归位后,“包公”环岛巡游掀起活动高潮。狮队引路,锣鼓开道,展昭及四大护卫的合力护送,衙役、非遗舞蹈《蝴蝶舞》组成的方阵,紧随其后。“包公”还为市民群众派送福袋,与民同乐,祈求风调雨顺、国泰民安,获得福荫的百姓迎祥接福,自此福有攸归。

“包公诞”这一天,位于砚洲岛上的包公楼张灯结彩,举行一系列文艺庆祝活动,众多来自粤港澳大湾区的群众前往砚洲岛包公楼拜祭包公祈福,他们的到来也带动了岛上的饮食、住宿、农产品销售,助力砚洲岛打造成为省内外有名的旅游景区。

包公文化的核心内涵是廉政文化,这是中华优秀传统文化的重要组成部分。近年来,肇庆继续挖掘和展现“包公诞”的丰厚文化内涵,扩大包公文化、廉政文化的传播力和影响力,还创作了包公诞主题文化节目,主要有舞蹈《风清荷韵》、歌曲《清心为治本》、快板《说鼎湖》、古仔(故事)《包公掷砚》、粤曲《绿满鼎湖》等。

包公诞是肇庆市极具地方特色的民俗节日,内涵丰富,蕴含了人们希望国泰民安、风调雨顺的美好愿望,弘扬了崇文尚学、崇尚正义、尊礼重道的中华民族传统美德。包公诞活动的举行,可以让包公文化于无形中深入人心,是一个十分珍贵的非物质文化遗产,不仅让更多人了解到本地的风土人情,弘扬包公清正廉明的传统文化,还是海峡两岸交流的重要纽带,为乡村振兴赋能聚力。

西江日报记者 袁丽娟整理