展览现场。西江日报记者 曹笑 摄

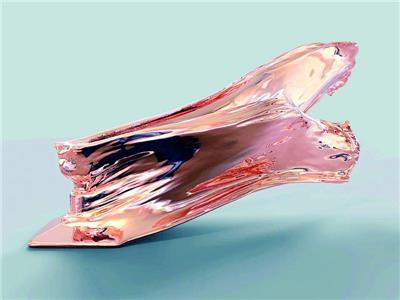

陆兴龙作品《蔚然——港·珠·澳》(风动数据交互、数字生成、树脂、电镀)

梁倩婷作品《界·游》(陶瓷)。西江日报记者 袁丽娟 摄

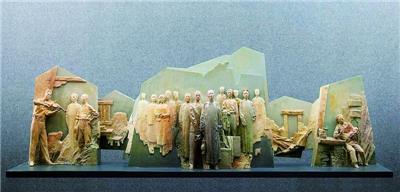

张超作品《杏坛往事——坪石先生》(树脂着色)

雕塑,被誉为“立体的诗歌,凝固的音乐”,它以独特的空间形态和物质属性,将艺术家的情感、思想与创造力凝固于永恒的瞬间,见证历史与文明的变迁。

3月15日上午,聚焦湾区当代青年艺术家的“肇意·叠变——湾区青年雕塑作品展”在肇庆美术馆启幕,以丰富多元的立体材料展示与三维艺术形式,为观众开启了一场别开生面的审美之旅,让人们在感受湾区发展脉络、历史底蕴与未来展望中,体悟当代雕塑艺术的独特魅力。展览将持续至4月11日。

文/西江日报记者 袁丽娟

雕塑艺术的多样呈现

由广东省美术家协会雕塑艺术委员会、肇庆市美术家协会、佛山市美术家协会、黎雄才美术馆、佛山市艺术创作院共同主办的“肇意·叠变——湾区青年雕塑作品展”,汇聚了广佛肇三地73件/组青年雕塑家的作品。这些创作者带着各自鲜明的地域身份融入湾区,在这片充满活力的创作环境中,综合再现他们艺术探索的独特面貌,从多个维度完整地呈现出湾区的时代变迁、前沿的艺术观念以及独特的雕塑魅力,兼具历史感、观赏性与现代性。

展览作品在材料运用上极为丰富,从传统木雕到装置艺术、多媒体雕塑,再到各种新型合成材料,应有尽有。金属、石材、木材、陶瓷、塑料、纤维等不同材质的特性被巧妙挖掘,为艺术表达提供了广阔空间。在主题与观念呈现上,既有宏观叙事展现大湾区发展历程与未来愿景的宏大之作,也有聚焦细微生活场景、刻画湾区人民日常的精巧小品;既有具象写实、生动还原生活场景的作品,也不乏抽象写意、激发无限想象的雕塑,充分反映了艺术家们对社会、自然的深度思考和对艺术的无限热爱与追求。

据了解,本次展览名为“肇意·叠变”,既取“肇庆”城名,又取“肇始”之意,寓艺术之花节节高;“叠变”则指代作为艺术本体的雕塑艺术,在湾区多元文化交融、科技飞速发展的背景下,不断叠加、演变的动态过程。

记者在现场发现,展出的作品带来湾区的多元文化、创新活力以及独特感悟。如广州美术学院雕塑与公共艺术学院教师陆兴龙的雕塑作品《蔚然——港·珠·澳》,作为科技与艺术深度融合的大胆尝试之作,创新性地运用风动数据交互与数字生成技术,结合树脂与电镀材质,实现了材质质感与艺术表达的完美统一。树脂材质轻盈且可塑性强,能够精准呈现数字生成的复杂造型;电镀工艺则为作品披上一层绚丽的外衣,通过电镀效果,使雕塑表面呈现出金属光泽,在光线下烁烁生光,为观众打造充满科技感与想象力的感官体验。

广州商学院艺术与设计学院教师梁倩婷的《界·游》,以精致的花纹、繁复的装饰,呈现出澳门独特的文化风貌与审美意趣,一系列以镜框为主题的陶瓷雕塑,让观众从中清晰地感受到浓郁的澳门元素与陶瓷本身的温润质感的交融之美。作者每年都会前往陶瓷艺术圣地景德镇,汲取灵感并在当地完成创作与烧制。

肇庆学院张超老师创作的树脂着色雕塑作品《杏坛往事——坪石先生》饱含深情与历史厚重感,其灵感源于他在阅江楼参观广东移动博物馆系列活动时的深刻触动。通过树脂着色工艺精准呈现泥塑过程中的每一处细节,保留创作的原始痕迹并赋予作品旧电影般的画面质感,将抽象的历史事件以生动的视觉形式展现出来。据了解,此次是作者首次尝试大场景雕塑创作,整个创作周期长达半年。

从传统到现代的审美风格转变

广州美术学院雕塑与公共艺术学院院长、博导陈克表示,传统雕塑追求永恒的艺术价值,而在当今时代,青年艺术家们的作品则展现出诙谐幽默、快捷多变的特点,更加契合快节奏的现代生活。在人工智能时代,艺术追求也发生了深刻变革。许多艺术家借助3D建模打印技术,将数字化作为全新的创作材料,极大地拓展了雕塑概念的边界。同时,数字雕塑在造型构建上展现出独特优势,通过重叠、拼接等手法,创造出空灵、通透且极为复杂的形态。这些作品打破了传统雕塑整体、厚重的审美风格,构建起一种全新的审美范式。观众在欣赏这些作品时,不再局限于传统雕塑所传达的稳定、庄严之感,转而被数字雕塑带来的动态、变幻之美所吸引,审美态度也从对传统工艺的尊崇,逐渐拓展为对数字时代艺术多元性的接纳与欣赏,为未来艺术发展开辟了广阔的可能性空间。

据悉,此次展览不仅为艺术家们提供了展示才华的平台,也为艺术爱好者和广大公众打开了一扇了解当代雕塑艺术发展趋势的窗口。有效促进了地区间的文化艺术交流,推动了湾区雕塑艺术朝着更加多元、创新的方向蓬勃发展,为丰富城市文化内涵、高质量发展注入强劲文化动能。