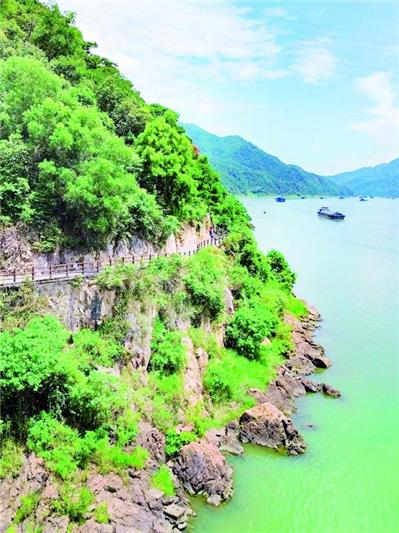

羚羊峡古道。植建麟 摄

从古道拍摄羚羊峡。 张致政 摄

增修岭羊峡桥路碑。资料图片

清风阁摩崖石刻。西江日报通讯员 朱健兴 摄

龙门茶亭残石柱。资料图片

编者按

历史上,中华民族以非凡的智慧、勇气和毅力,开辟了诸如丝绸之路、茶马古道、徽杭古道、梅关古道等享誉世界文明史的古代交通要道。古道既是古代交通的主要通道,也是重要的文化载体,其沿线历史遗迹和自然景观,汇集了古村落文化、宗教文化、古树文化、名人轶事、故事传说等,浓缩成了古道文化。古道文化既是文明发展的历史印记,也见证了一个地方的发展和兴衰。

西江历来就是南中国海、东海联结中国大西南和中原的走廊,是衔接海陆丝绸之路经济带的重要通道。肇庆地处两广咽喉,是西江流域的军事、政治、经济中心,是珠三角联结大西南的枢纽门户城市,七星岩摩崖石刻和府县志书中保留了大量的史料,其中记载有一条重要的古道:肇庆羚羊峡古道。羚羊峡被誉为“华南第一峡”,古道位于羚羊峡北岸,古道沿途保存了大量的文物古迹和遗址。肇庆文博专家张致政,凭借亲身参与十多年前文物调查的宝贵经历,深入探寻古道历史文化的精髓,为读者揭开千年羚羊峡古道蕴藏的深厚价值。

文博专家揭秘

羚羊峡与古道身世

3月22日,端州图书馆举办“宝月书香讲堂:肇庆羚羊峡古道”在众人期待中开讲,由肇庆市博物馆副研究馆员张致政主讲。现场近50名读者听众齐聚一堂,共同开启对羚羊峡古道的探索之旅。

羚羊峡古道位于肇庆市端州区与鼎湖区之间,西江羚羊峡北岸、羚山南麓,全长约10公里。其历史可追溯至久远的过去,自古代起,它便是连接两广地区的交通要道。在漫长的岁月里,无数的商旅、仕宦、纤夫穿梭于此,见证了岭南地区经济的繁荣发展与文化的广泛交流。

从地理演变角度来看,羚羊峡的形成与西江改道息息相关。地质学家研究表明,在更新世时期(地质时代第四纪的早期),西江经历了两次改道,最终造就了如今羚羊峡的地貌。全新世以来(地质时代最新阶段),西江河道基本稳定,不存在所谓的“两水夹洲”现象。而羚羊峡古道的历史同样悠久,文献记载中,其修缮可追溯至明代中后期。明正统十三年(1448),高要知县陆驹看到纤夫“寒天撑舟,涉足江流”的艰辛,遂在古道坑堑处筑桥,便利了行人。此后,明万历十年(1582)、万历三十九年(1611)、清康熙九年(1670)、康熙十九年(1680)、乾隆五十七年(1792)、嘉庆二年(1797)、嘉庆十三年(1808)、道光三年(1823)等时期,古道均有修缮。道光十九年(1839),邑人冯训、梁以时等人牵头集资进行最后一次大规模修缮,至道光二十年(1840)年底完工,将裴盛清的19座桥增筑为24座,古道20里俱凿平修阔,并于道光二十二年(1842)立碑、建亭以纪念其事,此时为古道最盛时期。但在咸丰四年(1854)中,碑亭被毁,后虽修复,但随着轮船兴起以及公路建设,羚羊峡古道逐渐废弃。

深度剖析羚羊峡

古道价值

在讲座中,张致政从多个维度深入剖析了羚羊峡古道。他结合《元和郡县图志》《肇庆府志》等历史文献,阐述了古道的战略意义与悠久历史,揭示了历代官府与民众对这条交通命脉的重视。例如,在古代羚羊峡古道是控制两粤水路的锁钥,是古代端州和肇庆府的东边门户,其重要性不言而喻。

张致政还凭借自身多次参与羚羊峡调查和文物构成研究的丰富经验,分享了诸多调研见闻。在2012年至2016年期间,为了配合肇庆市社科课题和羚山森林公园规划建设,市文博工作者对羚羊峡古道开展了多次调研,发现并记录了大量文物古迹。2012年11月在“端砚文化景观线路调查研究”中,课题组对龙门茶亭位置的增修岭羊峡桥路碑进行考察,该碑刻详细记录了古道修缮的相关事宜,但可惜在2012年12月初被人盗毁。此外,在调研过程中,还发现了清风阁的摩崖石刻、纤痕、残留石桥,羚山“木棉坑”的残损石桥、砚坑等丰富的文物遗迹。

2014至2015年的“羚羊峡古道文物调查”成果同样丰硕。调查登记古遗址4处,古桥18座,古道15段,古路基6处,石刻4处,其中复查摩崖石刻1处4题,碑刻1处,复查炮台1座,战壕长约数百米,调查记录纤痕共5组14处,记录篙痕3处。基于这些调查,张致政强调了羚羊峡在地质水文、动植物资源和历史文化三方面的主要价值,认为这里是一个适合大中小学以及自然人文各个学科的重要研学考察线路。从历史价值、科学价值、文化艺术价值、社会价值考量等多方面来看,它见证了岭南地区的发展变迁,承载着当地民众的集体记忆,也是发展文化旅游的重要资源。

羚羊峡古道的当代

保护与传承困境

尽管羚羊峡古道在修复过程中取得了阶段性成果,2016年10月1日经市人民政府斥资修复后对游客免费开放,成为肇庆一处重要的文化旅游景点,并在2018年12月成功入选南粤古驿道重大发现,成为古驿道保护和活化利用的典型案例。然而,张致政也指出,对于古道历史文化景观的保护和利用展示仍存在不足。目前,虽然古道的基础设施得到了改善,但在文化内涵的挖掘和展示方面还有待加强。羚羊峡地质、水文和动植物资源的发掘展示还不够;古道的新建设施对于文物原真性有所影响;古道地质结构复杂,开放后的安全管理问题也任重道远。此次讲座不仅让读者听众对羚羊峡古道有了更全面、深入的认识,也唤起了社会各界对文化遗产保护活化的思考和关注。