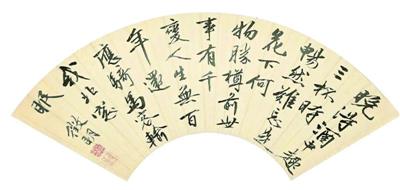

草书扇面?赵构 宋

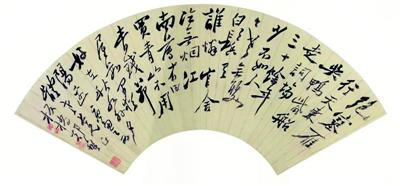

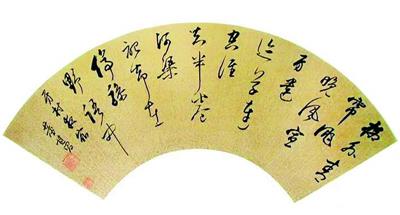

草书扇面 黄慎 清

行书扇面 郑板桥? 清

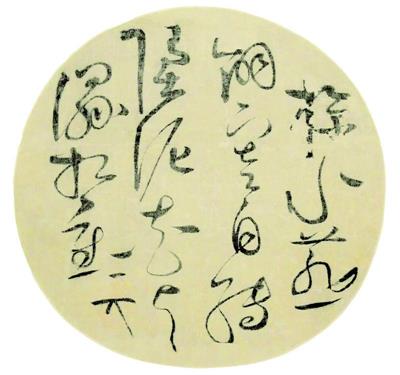

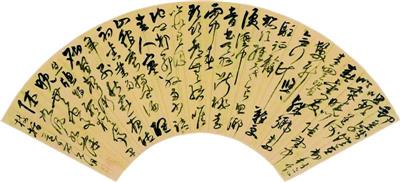

草书扇面 赵佶?宋

楷书扇面 王宠 明

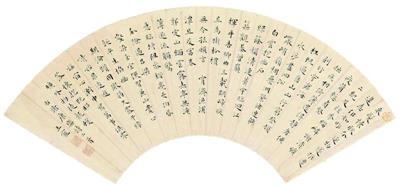

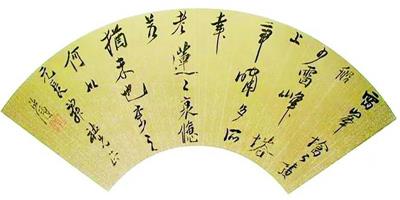

行书扇面 何绍基 清

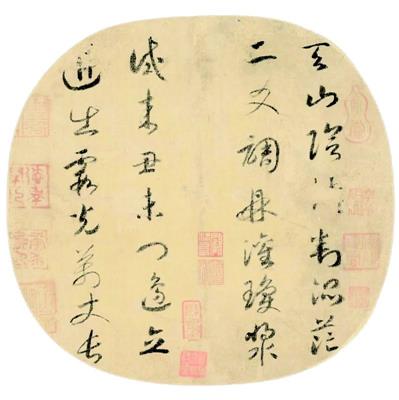

行书扇面 文徵明 明

草书扇面?董其昌 明

草书扇面?祝允明 明

行书扇面 陈洪绶 明

明清时期,扇面书法完成了从实用器物到独立艺术形式的华丽转身,成为文人雅士展露才情的关键载体。这一阶段的扇面书法,不但传承了传统书法的深厚精髓,更因独特的形制以及功能的转变,孕育出别具一格的艺术风格,于方寸之间凝练了时代审美与文人意趣。

明代扇面雅逸与工巧的交融

明代扇面书法承接宋元文人传统,以 “吴门四家” 为代表的书家群体,将扇面创作推向了巅峰。文徵明的扇面行书堪称其中典范,其《赤壁赋》扇面运用 “放射状” 布局,行笔过程中从容且舒展,字形大小错落,极具韵律。他巧妙借助扇面的弧形特点,使纵向笔画顺着扇骨走向自然延展,尽显飘逸洒脱之态。祝允明的草书扇面则大胆突破形制束缚,在《前赤壁赋》扇页里,狂放不羁的笔锋在扇面弧形空间中肆意游走却又收放自如,形成了独树一帜的视觉韵律,展现出超凡的书法技艺与艺术创造力。

此时扇面材质多选用金笺或洒金纸,书家们善于利用这些材质特性来强化书法表现力。唐寅在泥金扇面上挥毫行草,通过巧妙调控墨色的枯湿浓淡变化,在金色光泽的映照下,营造出如梦如幻、流光溢彩的视觉效果。这种精湛工艺与高雅艺术的完美融合,让明代扇面呈现出精致典雅的审美特质,正如董其昌所说:“执扇挥毫,须得咫尺千里之妙。” 明代扇面书法在精巧布局与细腻笔触中,尽显文人的雅逸之风。

清代扇面碑学新风与个性彰显

清代碑学的兴起,彻底重塑了扇面书法的格局。金农的漆书扇面独树一帜,其《梅花诗》扇页以扁笔侧锋书写隶书,笔画方整得如同刀刻一般,与扇面的弧形形成了强烈的视觉对比,成功实现了 “金石气” 与形式创新的完美融合,给人以古朴雄浑之感。郑板桥自创 “六分半书”,在扇面上将隶书、楷书、行书、草书巧妙融合,在《竹石图》题扇中,其采用乱石铺街式的章法,打破了传统布局的常规,字势相互倚侧,与画面构图巧妙呼应,开创了书画合璧的全新境界,展现出独特的艺术个性。

扬州画派的书家们将市井生活的趣味融入扇面创作之中,黄慎的草书扇面常常搭配写意人物,书法笔势与人物动态相互呼应,形成戏剧性的互动效果,充满了生活气息。这种雅俗共赏的创作取向,反映出清代扇面艺术朝着大众化方向发展的趋势。与之不同的是,宫廷书家如成亲王严守书法法度,其楷书扇面采用 “同心圆” 布局,每个字都如同珠玉般环列有序,尽显庄重规整的庙堂气象,彰显出皇家的威严与正统。

形制约束下的艺术突围

扇形空间给书法创作带来了特殊的挑战,而书家们积极探索,发展出多种应对策略。其一为 “分段书写法”,例如王铎的《临阁帖》扇面,将文本分成三列,每一列都依据扇面弧度灵活调整行气,使整幅作品在变化中保持和谐统一。其二是 “中心放射法”,朱耷的题画扇面常常以画面主体为核心焦点,题跋文字呈辐射状向外排列,巧妙地引导观者视线,增强了画面的视觉冲击力。其三是 “错落嵌合式”,伊秉绶的隶书扇面借助字形扁方的特点,在弧形空间内构建出如同建筑般稳固的结构,展现出独特的形式美感与稳定性。

材质的革新也推动了技法的演变。清代素绢扇面盛行,何绍基运用篆籀笔法书写行书,逆势涩进的用笔方式在绢素上产生了别具一格的肌理效果,丰富了书法的表现力。虚谷和尚在砑花笺扇面上书写草书,飞白笔触与暗纹底饰相互映衬,趣味盎然,生动展现出材质与笔墨之间的深度对话,为扇面书法注入了新的活力。

功能转变与艺术自觉

明清之后,脱离扇骨的纯艺术扇面大量涌现,这种形制上的解放为创作带来了更大的自由空间。陈洪绶为《水浒叶子》所作的题诗扇面,将人物绣像与书法有机结合,构建出具有叙事性的视觉组合,使扇面不仅仅是书法的载体,更成为了一个讲述故事的艺术空间。清代金石学家吴大澂的篆书扇面,特意保留扇面的弧形空白,营造出类似 “拓片” 般的古雅效果,这一做法标志着扇面彻底完成了从实用品到艺术品的最终蜕变,体现出艺术家们对扇面艺术的深刻理解与创新追求。

明清书家们在尺幅之间不断探索,创造出中国书法史上独特的艺术范式。从文徵明精妙绝伦的布局,到金农极具开创性的破体创新;从对材质的大胆实验,到在形式上的不断突破,扇面书法不仅忠实记录了书法风格的演变轨迹,更充分彰显了传统文人在限制中勇于创新的智慧。这些盈尺之作,即便在今日,依然在博物馆的展柜中静静诉说着方寸天地里曾经的万千气象,散发着历久弥新的艺术魅力。