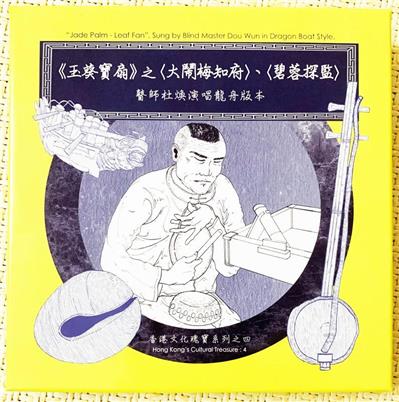

杜焕演唱作品的龙舟CD。

杜焕家乡高要区金利镇沐梓里村的“梓里杜”牌坊。

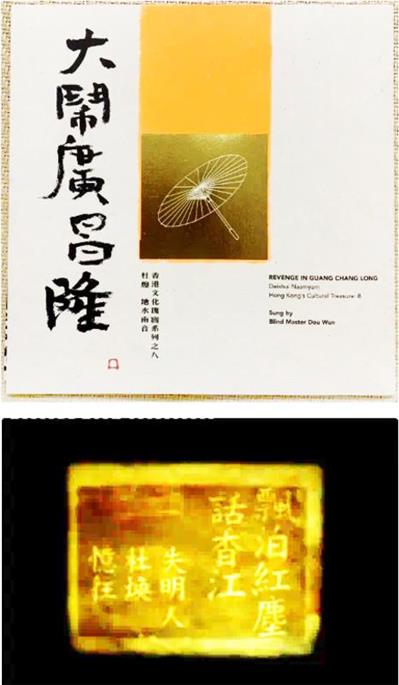

上图:杜焕演唱的《大闹广昌隆》唱片。下图:纪录片——《漂泊红尘话香江之失明人杜焕忆往》。杜焕自创的南音长篇《失明人杜焕忆往》,既是自身的人生经历也是香江历史的口述记录。

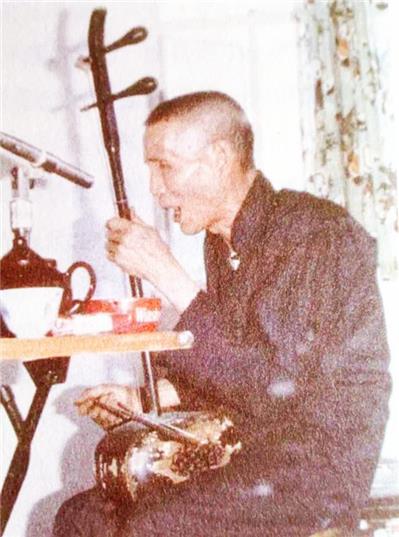

杜焕自弹自唱。

在岭南文化中,地水南音以其独特的韵律与深厚的人文底蕴,成为粤语文化的标志性符号。肇庆高要籍瞽师杜焕(1910-1979),更是南音传承史上的标志性人物。他创作的《失明人杜焕忆往》,以6小时34000余字的鸿篇巨制,将人生经历与时代变迁融入说唱艺术,被学界誉为南音“史诗级代表作”,更为南音文化留下珍贵遗产。

溯源南音:解读“地水”与瞽师文化

南音是香港和珠江三角洲一种以广州话表演的传统说唱音乐,始于清末。而地水南音是南音曲种中极具特色的一种,目前是广府曲艺的重要组成部分,后来为粤曲所吸收,成为广府文化重要组成部分。“地水”本是卦名,因乡间一般的瞽者,都操卜卦业,故把卦名作为对盲者的别称。人们把由失明艺人演唱的南音称为“地水南音”,演唱者被称为瞽师或瞽姬,演唱内容多宣传忠孝伦理、讲述个人遭遇等。南音旋律悠扬,曲词典雅,极富文学性,其独特的调式和取音方法,最能传达出广东珠三角居民的语言特质,是国家级非物质文化遗产。它作为粤语文化的符号,承载着珠三角人民的集体记忆,如电影《胭脂扣》中《客途秋恨》的唱段成为时代文化印记。

杜焕是香港非物质文化遗产南音代表传承人之一,被誉为“香港最后一位地水南音大师”。1910年生于肇庆高要金利镇沐梓里村,他自幼失明,在命运的重重打击下依然坚守南音艺术。从12岁拜师学艺,到16岁远赴香港街头卖唱,再到在香港电台声名鹊起,杜焕的一生与南音紧密相连。尽管历经毒瘾折磨、至亲离世、艺术边缘化等困境,他始终以一把椰胡、一副拍板,在岁月中守护南音火种。其作品《失明人杜焕忆往》以6小时34000余字的鸿篇巨制,加以自传式叙事,生动展现了清末民初珠三角社会风貌,兼具艺术价值与历史研究价值,成为后人了解南音文化的重要窗口。

不仅如此,杜焕为后人留下了丰富多彩的粤语说唱音像资料,形式有南音、木鱼、龙舟、粤讴、板眼等,每一份都十分珍贵,就像是打开地水南音世界的钥匙。为了纪念和推广他的艺术成就,2019年3月2日,香港中文大学中国音乐研究中心等单位,还专门为杜焕的地水南音《大闹广昌隆》唱片,举行了隆重发布会暨演唱会。

薪火相传:书香讲堂激活本土文化基因

近年来,杜焕作为曲艺代表人物受到了本地学者的关注与推广。6月21日,端州图书馆主办的“宝月书香讲堂:地水南音大师杜焕”活动举行,由肇庆市作家协会副主席苏泽明主讲,与近40位嘉宾听众学者共同追寻杜焕艺术生涯,现场播放珍贵录音、展示经典曲目,让听众沉浸式感受南音魅力,培养年轻一代对本土文化的认知与热爱。活动不仅解读了杜焕的传奇经历,更让大家了解了南音文化。

破界新生:为传统文化复兴注入活力

南音文化不仅是曲艺形式,更是岭南社会变迁的见证,其从民间说唱到非遗保护的历程,体现了传统文化在现代社会中的传承韧性与创新可能。从清朝乾嘉年间的民间说唱,到2011年入选国家级非物质文化遗产名录,南音历经兴衰,却始终保持顽强生命力。杜焕作为粤方言地水南音的一代宗师,他的艺术成就得到了广泛认可。美国匹兹堡大学教授荣鸿称赞他是“香港的文化瑰宝”;香港大学教授冼玉仪也高度评价他的作品,认为具有独特的文化意义和极高的研究价值。时至今日,杜焕的作品依然焕发着勃勃生机。如今,南音正以创新姿态融入当代生活:澳门将南音与文创产业结合,打造特色文化品牌;流行音乐人将南音元素融入现代歌曲,如陈奕迅《夕阳无限好》等,让古老韵律焕发新生。这种传承与创新的结合,彰显了南音文化在新时代的适应性与包容性。

肇庆以杜焕为纽带,推动南音文化传承,不仅是对本土艺术的珍视,更是对文化根脉的守护。今后,随着更多文化活动的开展与创新传播方式的探索,南音这一岭南文化必将在肇庆这片土地上绽放新的光彩,让更多人领略其跨越时空的艺术魅力。

文/西江日报记者 胡美娟

图/苏泽明