端州古城墙:南粤唯一完整的宋城墙。西江日报通讯员 梁小明 摄

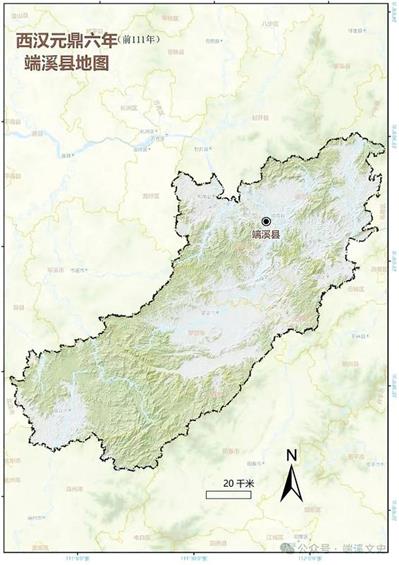

西汉端溪县地图。何福良供图

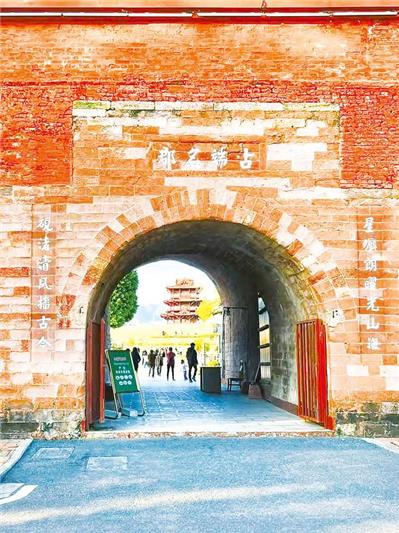

丽谯楼的台基拱道门上还有匾额“古端名郡”和对联“星岩朗曜光山海,砚渚清风播古今”。 (资料图片)

端溪老坑洞遗址。

端州以出产端砚而闻名于世。 资料图片

端州之名,其起源与流变,横亘着历史的烟云。于时光之河回溯端州得名的求索之旅,恰似一场跨越古今的深邃凝望。

文/罗黎元

编者按:

地名背后的历史记忆

地名,是地域文化的基因密码,承载着历史的记忆与文化的传承。端州得名的争议,反映了岭南地区在历史进程中复杂的行政变迁与文化融合。从隋朝端州的设立,到端砚声名远扬,再到端溪的地理变迁,每一次历史的波澜都在端州之名上留下了深刻的痕迹。

端州的得名,不仅关乎一个地名的由来,更折射出古代社会的政治变迁、文化传承与地域特色。在这场探寻中,我们与前人对话,沿着他们遗落的线索,辨析西江端溪的旧时风雅,砚坑端溪的物产联想,端溪旧县的历史沿革。端州、端砚、端溪,这三者如同历史的三重奏,相互交织,却又有着各自独立的声部。端砚,作为中国四大名砚之一,其声誉之隆,早已超越地域的界限,成为中华文化的象征。而端溪,则如同一条隐秘的文脉,贯穿其中,联结着地名与物产,历史与当下。

端州之名的各种观点背后都蕴含着古人对地域文化的独特理解和诠释,共同勾勒出一幅岭南文化的历史画卷。上期所阐述的“西江端溪说”强调地理与文化的融合,“砚坑端溪”说关注物产与文化的紧密联系,而本期的“端溪旧县说”则侧重建制变迁与历史文化传承的脉络。这些观点虽看似相互独立,实则相互交融,共同构成了端州得名之谜的复杂体系。

从端州的历史沿革、端砚的工艺与文化价值、端溪的地理与文化意象等多个角度,本文试图梳理端州得名的脉络,剖析其背后的历史动因与文化意蕴,通过对历史文献的详实考据,对各方观点的辩证分析,力图全面展现端州得名的历史图景。

﹃端溪旧县说﹄

今人中持这种观点的,以本地文史专家李护暖先生较有代表性,他在《端州、端砚和端溪的历史渊源》一文(以下简称“李文”)中,讲的很全面清晰了。我认为李文这种观点和分析是正确的。不过对于李文这个观点,本地文史学界有人提出质疑。这些质疑中,比较集中的有三点:其一,是认为有史料文献记载,端州设置于先(隋开皇十一年),而端溪县入州于后(隋开皇十二年),时间比置州迟了一年[方志显示端溪县废(晋康)郡入(端)州的时间是在端州设立之后],若取端溪之“端”名州,是“父随子姓”之谬。其二,地方志有端溪县“入”州的表述,可见是州已置立,自然已有“端州”之名,之后端溪县才入隶端州,那入隶前端溪之于端州,即为异州(郡)之地,取异地县名以作州名,不合理。其三,认为州治高要,却不以高要县名或县境山川名命名,而舍近求远以州治以外的端溪县名命名,不合理。上述这些质疑分析,虽然表面上看也符合正常逻辑推理,但我不以为然,原因在于其忽略了一些重要的历史细节。端州、端砚和端溪的渊源关系,由于李文已经写得很清楚了,这里不再重复。本文只就上述的几点质疑来作一个分析和释疑。

关于取置州以后入隶的县名以名州,是“子随父姓”这个质疑,这要从隋文帝废郡置州的历史背景来分析。废郡置州,始于开皇五年,但各地推进实施时间有先有后,而南粤的置州则更迟,都是在隋平陈,实际控制粤地以后。隋时州郡,是一级地方行政区域建制,所以废郡置州,属于一项全国性重大的行政区域划分调整和行政机构改革,是个复杂的系统工程,事关大局,其推行会有一个过程,需要一定时间。这个过程,一般会有以下几个环节:第一阶段(环节)是酝酿、规划和研究制定方案;第二阶段(环节)是敲定、公布方案;第三阶段才是实施执行阶段。到了第三阶段也就是实施执行阶段,本身不是一蹴而就的,也需要一些时间。而拟置州的管辖范围,领县,州治,包括州名等重要事项,在第一阶段即酝酿、谋划阶段便须开始一并考虑的了。尤其是属地,因为各县所隶州郡须予以全覆盖,使无所遗漏,置州时必通盘考虑,以使相邻州交界衔接既不重叠,又不留空,必须统筹安排各州的辖区范围。所以,在方案核定时,至迟到颁布置州正式文书时,州治、属地、领县、州名等要素是必须全部都已予以确定的。至于本案,在最终敲定设置端州方案的时候,就已确定端溪县在其管辖范围内,这是“早有预谋”的。甚至有可能是整个原南陈之地各州的设置都作统一规划。取所属旧县名给州命名,也在惯例之列,端溪县是的汉旧县,曾经的管辖范围很广,其历史地位影响几与高要县不相上下,因端溪旧县名而命名端州,最自然、正常、合理不过了(至于高要亦为汉旧县,且曾置郡,为何又不以其命名,作者认为李文的解释也合理,这个问题本文不作展述)。有何可疑的?废郡置州前,高要郡和端溪所在的晋康郡,同属于广州,设端州之事,中央政府若向地方长官咨询情况,或不咨询只查看郡县名册,都应当知道高要邻近有个“端溪县”吧?上述置州环节过程,为取端溪旧县名以为州命名提供可能性。上述三个环节都需有时间过程,其中第三个环节即实施阶段,其推进过程又分几个小阶段:选定主官,组建各级官僚机构人员,接管衙门印信库房等很多工作,直到最后完成权力交接,新官僚机构进入正常运转,开始实施对辖区的管治,这一系列工作的完成,亦非一朝一夕能完成。至于接管偏远的辖区领县更需费些时日,不排除新置的端州已然行使对原高要县的管辖,而拟归其管辖的原晋康郡尚未予以废撤,仍然照旧运转,行使郡一级管辖权,所隶县亦未入隶新置的端州。按志书记载晋康郡废入端州是在高要废郡置端州的第二年,间隔时间也不算很长,如是上一年年底到下一年年初,时间会更短。据元和志记载:平兴县“隋开皇十二年罢郡,属端州”,也是高要废郡置州的第二年才入隶端州。要知道,平兴县原

为高要县旧地,属端州前属宋隆郡,说明这种情况是可能存在(当然,也不排除此处记载可能有误,若然如此,置州与端溪入州时间的记载也可能有误,那就不必纠缠这个问题了)。还有个历史细节值得注意:开皇十一年置端州前,周边各地包括东面、北面原属广州的诸郡县,南面的新宁郡(新州),西面的封州,全部已于开皇十年前废郡改州,只剩下高要、晋康二郡未改,会否是因为存在决策者对于是合设一州还是分设两州,又或治所选高要还是晋康这些问题存在犹豫?若然,可能为出于平衡,最终结果是治在高要,名取晋康(端溪)。从现代的机构改革看,也有出现一些部门改革调整延宕多时的情况,甚或由于客观因素或方案不科学推进不下去等情况也是有的。古代交通通讯不便,政令不畅,存在这种情形不足为奇。而且,置州时间的认定,又要看你以哪个节点为标志,是以颁布方案,还是正式实施为标志?是州官到位,开始视事理政,还是州境全域行政管理权全面履行为标志?认定时间的界线标志不同,给出的结果也就不同。或许这就是不同史料记载的置州时间有出入的原因。另外,置州时也要废晋康郡的,晋康郡治与州治不在同一个地方,晋康郡原有一套衙门机构,未能即时解散,以及与新置的州进行权力交接,也可能是造成端溪实际归入端州管治的时间比置州时间要迟一年的原因。但州名是已经确定了的,不会因此受到影响。关于第二条质疑,也就是有史志书记载“(晋康)郡废(端溪县)入州”这样的表述,除有可能是前面讲的原因,还有一种因素,就是这个“入州”的“入”,不一定有先后顺序的意思表示。在决定置州的同时将其列入辖区范围,也可用“入”。端溪县之地自端州设置之始,便已被划在端州辖区范围,换个说法,在端州设州之始端溪县就已经在《太平寰宇记》所记的“取界内端溪为名”的“界内”,而不是置州之后才从其他州转隶划入。只是由于废郡置州过程中,端溪(也包括原晋康郡其他属地)完成转隶纳入端州实际管治时间要相对晚一些,并非从不相隶属的州郡划转而来。这第二条质疑,在第一条质疑解释通的情况下,其实是很好理解的。至于第三条质疑,即不以州治而取非州治属县名给州命名不合理,李文举了歙州的例子来解释,本人认为是说得通的。总而言之,质疑“端溪旧县说”的,主要系出于对相关历史细节缺乏了解。“端溪旧县说”才是正解。

悬案形成的历史缘由

自隋开皇十一年始置端州,后经过反复废立,至唐乾元元年重置后便稳定下来,直至宋重和元年改设肇庆府,历次置、复州共历时四百年。自唐武德六年置晋康郡,端溪县从端州分了出来,转属晋康,到宋绍兴元年康州升为德庆府,期间端溪县建制一直存续,“端溪”之名也一直沿袭,期间历经唐、五代、宋、元、明等朝代,期间七百年历史里,端溪与端州系分属不同州郡(府)管辖。直到明洪武九年,端溪县才撤销,从此隐名,“端溪”作为县名从此成为历史,以德庆州属肇庆府,而端溪旧地也再度与自唐武德年间分属的端州旧地重又合在一起同属一府管辖。但在这七百余年的时间里,流转分隶的历史,也致官方因难于考证端州端溪之渊源关系,这是以至后来人弄不清楚端州之“端”之源头的重要原因之一。端州与德庆分分合合变迁这段历史,时间长达三百多年,致端州与德庆两地之官民,皆易遗忘曾经共为一州的历史,对端州命名之缘由也易于忽略,时间久远便难考究。至洪武九年,德庆州划归肇庆府管辖,两地在分治七百多年后,再度归属一个行政区域时,由于同时也撤销了“端溪”这一“老字号”,致后来包括肇庆府和德庆州的官方和民间都容易误以为是首度合并,其实这次已是“复婚”而非“初婚”矣,因此史家会忽略探究和涉及首度合并的历史。

两地志书形成时间先后,亦是致沉案难考的一个因素,最早的德庆志书,是嘉靖年间成书的《德庆州志》,这是州志,对于已分治,作为并列相邻的端州(况且其时端州已废)之得名来源,自然不会关注涉及。《元和郡县志》成书时间相对距离隋废郡置端州比较近(其实也历二百余年了),对端州及所属县的记述应该比较可信,但该书编撰的时期,端溪不属端州统辖,对于端州得名也没有更详细的考述。《太平寰宇记》虽有记载“取界内端溪为名”,但对“端溪”所指也未作详述。及至明嘉靖年间《德庆州志》和万历年间的《肇庆府志》,撰编时端州已废三百余年了,端溪县亦已废了,对相关端州得名来由也更不作考证,致留此悬案至今。

(全文完)