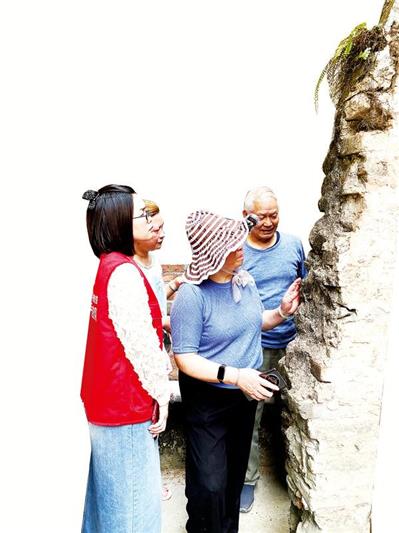

大图:德庆县“四普”队伍在回龙镇进行野外文物调查。 西江日报通讯员 徐向光 摄小图:四会市“四普”队员在一间民房内,发现一截四会明代城墙。 受访单位供图

2024年,肇庆市第四次全国文物普查(以下简称“四普”)工作启动。截至今年5月30日,我市全面完成“四普”数据上传任务,共上传数据2910条,其中“三普”复查数据2539条,新发现数据371条,数据上传率均达100%,实地调查阶段工作任务基本完成。在近一年的野外普查中,肇庆文博人用坚守和热爱摸清文物“家底”,以传承梳理与保护文化脉络,勾勒出肇庆历史文化的壮阔底色,留下了一个个闪光瞬间。

西江日报记者 潘粤华

艰苦中的坚守

封开县拥有肇庆市一半以上的古文化遗址文物点,是我市“四普”试点县。不少遗址点藏于深山老林,普查队员经常要翻山越岭才能辗转到达目的地,逢山开路,虫蚊叮咬,经历难忘。

封开县“四普”队员、黄岩洞陈列馆馆长孔淼锋至今仍记得,去年11月,她和队员到杏花镇对一个古遗址文物点进行普查时,自己不慎被红火蚁蜇伤了。

“开始我不太在意,直到颈部出现红疹,头晕、视线模糊不清才发现问题严重。”孔淼锋回忆,她被同事送到医院时已经休克,所幸经医生全力救治渡过危险期。令人想不到的是,休息一个星期后,她又重回普查现场。

“做好文物普查,摸清文物‘家底’,这是我的工作职责,也是文博人的使命。”谈及“复岗”原因,孔淼锋说出了这番话。正是这份坚守,支撑着她和“四普”队员们一次次披荆斩棘,克服万难。

一次,孔淼锋和3名队员前往南丰镇普查,这次的文物点需先乘船过江,乘坐村民摩托车到山脚,再步行上山。林木深深,山路曲折,从上午9点多出发,中午1点多才来到文物点。来回一天时间,才完成了这个古遗址的普查。

“没有路,我们就开出一条路!”这是记者采访封开县“四普”队员、封开县博物馆副馆长袁一鸣时,他经常提到的一句话。

袁一鸣告诉记者,这次“四普”需对第三次全国文物普查的文物点进行复查。“三普”距今已有10多年,不少文物点周边环境出现大变化,通往文物点的道路被杂草“淹没”。队员们往往要清杂开荒,身边是茂密杂草,用刀除草,汗湿衣衫。

这次“四普”与“三普”最大的区别,就是普查队充分利用RTK无人机、多功能北斗导航仪、热成像相机等现代科技设备。“这些设备的使用让数据采集更精准,突破了复杂地形的作业局限,工作效率大大提升,并强化了队员们野外作业的安全保障。”袁一鸣说,普查手段在变化,但不变的始终是普查人员的坚守和信念。

历史中的传承

人称“拼命三娘”的陆妍梅是德庆县“四普”队伍的领队。从17年前德庆县“三普”队伍里最年轻的“新兵”,到如今独当一面的领头羊,这位德庆县博物馆馆长在成长中,亲身经历着肇庆文物普查工作的传承。

“当我看到父亲的签名时,感到非常神奇,没想到会以这种形式和父亲‘重逢’。”今年初的“四普”筹备阶段,陆妍梅翻出藏在博物馆里的“二普”文物登记表,在一份凤村镇的文物普查记录中,她意外看到了父亲留下的痕迹。父女俩仿佛在冥冥中完成了文物普查的接力。

陆妍梅的父亲陆郁文曾是凤村镇文化站站长,上世纪80年代参与了“二普”。从小耳濡目染,陆妍梅对历史产生了浓厚兴趣,毕业后就进入了文博行业。

这是两代文博人的传承。时光荏苒,陆妍梅如今已成为当地文博行业的“中坚”,担起了德庆文博队伍传承的职责。“父亲教会我,干事情就要干到最好。这次开展‘四普’,我们没有聘请第三方团队。全部文物点的实地普查全靠我们团队完成。”陆妍梅说,在上级领导的大力支持下,博物馆购入RTK测绘仪器、无人机、移动终端等设备,团队自己学、自己操作,将县内所有文物点从头到尾“过”了一遍。

实践出新知。亲身触摸历史脉搏,用脚步丈量历史的厚度和广度,对家乡的历史“家底”才能更有底。经历了“四普”洗礼,团队得到了磨炼,人员储备了力量,为“五普”打下了坚实的人才基础。

德庆县博物馆妥善保存着“二普”到“四普”的完整资料。面对前辈留下的一手材料,陆妍梅非常珍惜。“这些材料是我们的珍贵档案,也是我们队伍传承、生生不息的见证。”陆妍梅说。

文物普查的发现,让陆妍梅感受到德庆历史文化的传承。这些年来,沿着西江北岸连绵山脉,德庆县文物普查队寻到了多处窑址,如1984年发现一处宋代窑址,2009年发现一处古代窑址。今年,陆妍梅在普查时得知一个线索——村子后山的竹林里有一个从未开启的龙窑。陆妍梅和团队随即爬上后山,在村民的指引下找到了窑的位置。她告诉记者:“在这里再次发现清末窑口,说明西江流域这一带的民间制瓷从宋代到清代没有中断。我们通过3次普查逐步摸清了德庆西江流域制瓷工业的历史流变。”

民间里的热爱

坚守与传承,背后源自一股对文博事业深沉的热爱。在这次的“四普”中,除了有肇庆文博人的辛勤付出,还有不少文博爱好者的热心参与,为确保文化遗产资源“应普尽普”“应保尽保”贡献了力量。

“四普”工作开展以来,四会市众多心系文博事业的热心群众纷纷响应,带领普查队员深入各地寻找文物线索,主动分享与文物相关的故事。今年72岁的四会市文博之家志愿者陈秀英便是其中之一。

“我曾参加过‘三普’和第一次全国可移动文物普查工作。”陈秀英告诉记者,本地历史文化和文博爱好者建立了一个平台,在这次“四普”工作中,这群历史研究、文博爱好者积极提供线索。“如文博爱好者林开根提供线索,在城西路一间民居里保存着一截明代旧城墙。还有贞山街道秘密粮仓、贞山景区石刻等线索,都是这群爱好者提供的。”在她看来,挖掘四会历史文化,为保护和传承做力所能及的事情,这是坚持了10多年的情怀,“很有意义。”

“作为本地人,有一份责任守护历史,要为子孙后代留下珍贵的历史遗产。”60岁的四会文博爱好者徐治彪同样参与了“四普”工作。他对四会本地历史有一定的研究,根据历史文献和自己掌握的资料,为普查队提供了不少线索。

如陈秀英、徐治彪这样的文博爱好者,不但主动分享文物线索,还担任普查队向导,深入偏远地区、鲜为人知的地点进行实地勘察,不讲条件,不计回报,不惧山高路远,彰显了多元力量对文物保护的积极贡献,也折射了文物保护在我市深厚的群众基础和磅礴的民间力量。