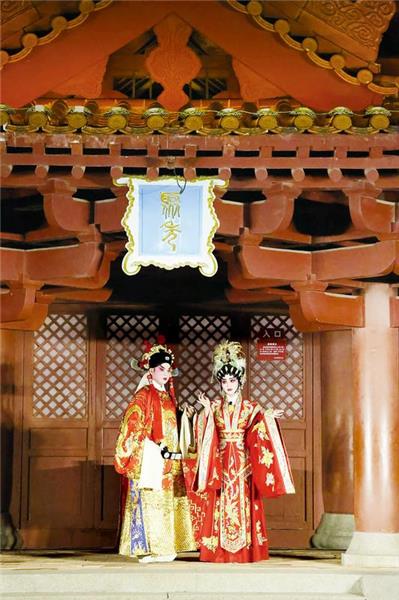

披云楼与岭南粤韵交相辉映。 西江日报记者 曹笑 摄

▲演出花絮。

历史的厚重与戏服的流光溢彩相映成趣。

彩绸舞动,水袖翻飞。

青年演员担纲演出。

现场观众近距离沉浸式体验粤韵风华。

演出现场。

夏夜的肇庆府城,暑热未散。星湖畔灯火渐起,一方没有帷幕的粤韵戏台前却已人头攒动。摇着蒲扇的老人、牵着孩子的父母、架着相机的游客,目光齐聚台上流光溢彩——这里是肇庆“周六戏台”,今夏文旅盛宴中一处承载着厚重历史与文化温度的舞台。

锣鼓铿锵,水袖飞扬,《帝女花》的缠绵婉转,或是《宝莲灯》的热闹激昂,从古朴悠扬的腔调中流淌出来,浸润着湿润微热的空气。周围的观众或坐或立,目不转睛,沉浸于粤剧的世界。

老空间的新舞台

历史在光影中苏醒

披云楼下,粤剧演员陈燕雨的水袖轻轻拂过夏夜微风。“在这里演出,有种奇妙的感觉,粤剧和我们脚下的城墙都是时间的见证者,水袖挥动间,仿佛彼此真的融为一体了。这种感觉完全不同。”陈燕雨对比着两种演出场景,剧场里是严谨的艺术追求,城墙上是呼吸相闻的艺术共享。

连续三个周末,端城披云楼下的“周六戏台”把粤剧从镜框式剧场“搬”到了千年城墙根。青砖、雉堞与岭南红砂岩,第一次作为“天然布景”与粤剧同台。古城墙不再是沉默的遗迹,而成了故事的参与者。非遗不再是“被保护”的标本,而融入了群众的日常生活。

肇庆市粤剧团演员陈燕雨、周俊杰和同伴们在水银灯下舒展歌喉,这方天地间不仅托起了舞台,更成为连通古今的文脉。观众席中,孩子们仰起的脸庞映着舞台华彩——岭南文化的种子,正在这没有帷幕的剧场里悄然播撒。长绸如彩虹般掠过观众头顶,水袖翻卷带起阵阵惊叹,咫尺距离让每个眼神交流都成为表演的一部分。观众兴奋地说:“在古城墙上看戏,还是这么近距离,真是头一次,演员的一举一动和表情都看得清清楚楚!”

“周六戏台”的节目单充满巧思:浓缩版的经典折子戏《帝女花》呈现粤剧精髓,乐队老师精心编排的丝竹合奏带来视听享受,而最具视觉冲击的“长水袖”“长绸舞”则在楼阁背景前绽放出更绚丽的华彩,给让观众带来独特的视听感受。

开放的空间下,演员与观众的互动打破了往日的距离。在后台,当演员们对镜梳妆、整理繁复头饰时,好奇的观众在门外探头探脑。“他们激动地拍照录像,原来幕后准备也能成为演出的一部分,”陈燕雨说,“这些‘花絮’让艺术更真实可亲。”

散场后的温暖延续到网络与现实。观众们围着不愿离去,演员们的微信里挤满热情留言:“好看!下周六还来吗?”陈燕雨特别记得那位“担凳仔”的忠实粉丝:“第二周就收到她短信,说早早搬着小板凳来城墙‘霸位’了,这份心意让我们心头暖暖的。”

这些反馈成为演员们的精神养分。“在古老城墙上,我们和观众共同体验这个天然剧场,每一次掌声都在告诉我们:这条路值得继续走下去。”演员周俊杰说。

活态传承:从舞台到生活的文化温度

7月12日晚,周俊杰与陈岑的《白龙关》,铿锵的锣鼓点燃激情,两位演员身手矫健,唱念做打间英气逼人,将传统武戏的力道与节奏之美展现得淋漓尽致。当黄丽华一曲《彩云追月》的丝竹之音,又为热闹的夜晚注入几许澄澈空灵的遐思。陈燕雨《长绸展示》舞动长绸如虹似练,绚丽的色彩在夜空中划出惊鸿之姿。压轴好戏《抢笛》中,陈智能与陈宇婷凭借默契配合与生动的舞台表现力,在活泼诙谐中尽显戏曲艺术的机趣与智慧,引来台下阵阵会心笑声与热烈掌声。

台上的光华,源自台下经年累月的执着。陈燕雨每一次长绸的精准抛接,周俊杰与陈岑武戏中利落的身段,黄丽华演奏时那份人琴合一的专注,无不凝结着无数枯燥晨昏里的汗水与坚持。他们是地方戏曲薪火的守护者,在传统与现代的缝隙中寻找着表演的当代呼吸。老戏迷感慨:“看到这些年轻面孔在台上如此投入,一招一式有板有眼,传统的东西,丢不了!”

这个夏天,看戏变成了街坊邻里的日常,有老人每周“担凳仔”占位,有年轻人带着外地朋友“打卡”,连孩子也欢呼雀跃。非遗融进了生活烟火,而岭南文化也悄悄深入更多人的心里。“周六戏台”的意义,不止是一场演出,更是肇庆活态传承岭南文化的一个现场。它让粤剧从剧场“走出来”,让古城墙从“看”变成“体验”,更让文旅有了文化的魂。

【编后】

“周六戏台”

激活文旅新体验

这戏台并非凭空筑起的舞台符号,而是扎根于肇庆丰厚的粤剧文化沃土,戏台虽小巧,却承载着岭南文化的厚重基因,更在于其对传统根脉的尊重与当代创新表达的精妙平衡。活动并未固守于高阁深院,而是将舞台安在古城墙上披云楼这样开放的文旅空间,连接起凝固的历史遗迹与鲜活的市井烟火,让千年宋城的砖石与粤韵风华、群众的喝彩在同一时空闪现,古韵在当代场景中悠然弥散。传统剧目之外,更巧妙融入长水袖的展示,使地方文化精髓借助古老的艺术形式焕发新生。

炎热的夏季,反而成为文化活动开拓文旅空间的契机。在月色星光下品茶听戏,体验肇庆夜韵的别样风情。这一举措,不仅延长了游客在目的地驻足的时间,亦激活了周边夜间文旅消费:宵夜食肆、文创小摊、咖啡厅茶座借势兴起,共同织就一幅“赏戏+夜游+消费”的立体夏夜文旅图景。传统“夜经济”由此增添了浓郁的文化底色,实现了一次充满地域温度与创意的转型。

“戏台”更深层的意义,在于它渐渐成为本地居民文化认同的品牌活动。无论皓首老者,还是青春少年,皆能于此觅得共鸣。老戏迷在熟悉的旋律中重温悠悠岁月,年轻一代则得以亲近、理解本土文化基因的精髓。戏台之下,社区邻里的情感因共同的文化体验而重新联结与升温。观众们在每个周六夜晚心中便生出期待,文化艺术便这样,浸润柴米油盐的日常,成为凝聚社区的无声纽带。

星湖潋滟,西江浩荡。期待古城墙边的锣鼓声再度响起,在传统与现代、文化与旅游的交叉点上,践行出属于当代人的文化传承与创新,如一条坚韧的文化纽带,一端深深系着厚重历史,另一端则牢牢系着城市此刻的烟火和脉动。当水袖翻飞,唱腔悠扬,萦绕的不仅是艺术之美,更是肇庆这座古城在时代潮流中,既踩着历史的厚重根基,又循着当代的鲜活脉动,传递着自己的文化基因。

戏台灯火闪耀,肇庆的寻常巷陌又飘荡起那古老而年轻的韵律。在星光与城市灯火映照下,可见文化生命力正如西江之水,源远流长,润物无声。

西江日报记者 胡美娟