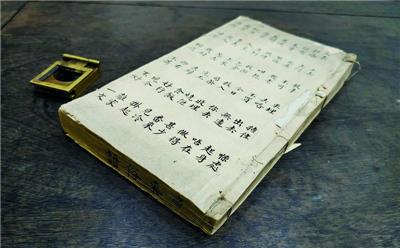

手稿文献《广东俗语》。

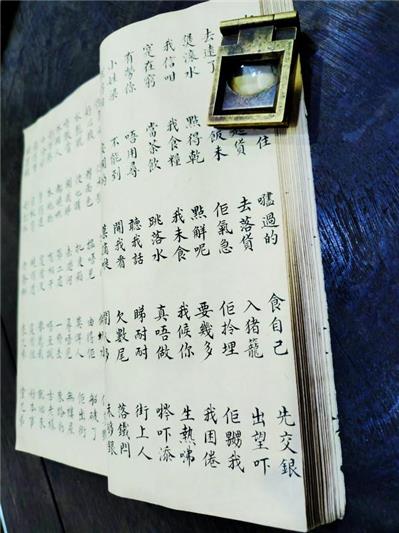

内页。

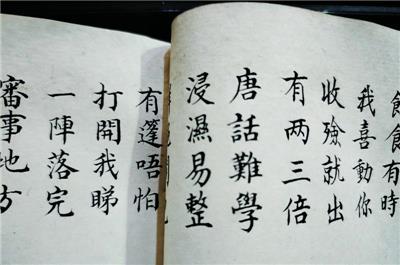

内页。

《广东俗语》稿本的发现与研究,为我们提供了一个全新的视角,去理解粤语作为岭南文化重要组成部分的独特魅力和深远意义。

通过对这部稿本的深入研究,不仅能够窥探晚清粤语的风貌,还能从中了解粤语在历史长河中的演变过程,以及它在中西文化交流中的独特地位。

在全球化的语境下,粤语的研究不仅是对一种语言的尊重,更是对文化多样性的维护。粤语的未来,不仅仅是语言学的命题,更是岭南文化在全球化时代中如何保持其独特性与创造力的关键所在。

在普通话全面推广的时代背景下,作为岭南文化重要载体的粤语正面临严峻的传承危机。粤语不仅是广府文化的根基,更是粤港澳大湾区重要的文化纽带。令人欣慰的是,近年来广东高校与研究机构已积极开展保护工作——多所大学设立专项课题,系统推进粤语研究。研究包括粤语词汇、声调等进行科学测绘与分析,为粤语研究奠定了重要基础。这些举措正在为守护这座“语言活化石”构筑坚实的学术防线。值得注意的是,粤语研究资料相对匮乏,尤其是古代粤语研究的专著更是凤毛麟角。早期语言资料因其较少受到其他语系影响,保存了更为纯粹的语言特征,具有独特的研究价值。

在粤语研究中,传统词句的收集整理是重要的基础工作。笔者所藏古籍中,有一部晚清粤语专著《广东俗语》稿本尤为珍贵。该稿本虽缺封页,但内容完整,为宣纸线装,采用唐楷风格抄写,书法端庄秀丽,显系文人手笔。全书未编目录,按词句字数划分章节,从两字词组至十三字句分列多个部分。各章节间预留空白页以便增补,这种编排方式体现了编纂者的学术远见。

细阅稿本,既感陌生又觉亲切。其中虽多生僻字词,但经考释后不难发现,多为广东人日常口头用语。全书书法精美,洋洋数万言无一字涂改,加之章节间预留的空白页,足见原作者治学之严谨。这种系统性的编排与日积月累的增补方式,表明该稿本非一时之作,而是长期积累的成果。

值得注意的是,稿本未见作者署名及抄写时间等信息,仅在稿本地脚处见楷书“广东俗语”四字,从笔迹判断,当为后人所加。稿本内夹有一张十九世纪四十年代手写英文标签,上书:“A phrase book for use in Canton, evidently copied by lord*, no name of author, & no date but evidently 19th century”(一本在广东使用的语句手册,显系某位土著抄录,无作者名,无日期,但显然是19世纪的东西)。该标签的纸质、书写风格等特征,经学者鉴定确属十九世纪中叶产物,再者,从稿本内容特征判断,其成书年代应在题签之前。综合这些证据,可以确定《广东俗语》当为清末十九世纪初之物。

关于该稿本的作者身份及编纂动机,通过文本内证可窥见若干线索。稿中多次出现"耶稣、神父"等基督教专有名词,结合清末来华传教士“语言传教”的普遍策略,以及传教会在华南地区的活动轨迹,可以作出如下合理推断:该稿本很可能由某位精通汉学的传教士主持编纂,或由其聘请广东当地通晓文墨之士协助辑录。其编纂目的,既是为掌握粤语方言以突破传教障碍,亦隐含着将基督教教义本土化的深层考量。颇具历史意味的是,传教士当年为布道之需辑录的方言资料,如今反而成为研究晚清粤语演变与中西文化交流的珍贵文献,客观上为我国保存了一份独特的语言文化遗产。

作为未经刊刻的手稿文献,《广东俗语》具有其独特价值,它保存了大量未受现代标准粤语影响的原始语料,为研究晚清粤语语音演变提供了第一手资料,是研究岭南语言文化史的“活化石”,其词汇及语法特征具有不可替代的学术价值。 文/图 黄广康