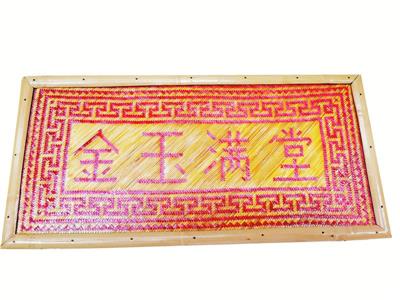

图为广宁竹编手艺人编织的竹制品。

广宁县是“中国竹子之乡”,竹林面积约有108万亩,居全省第一、全国第二,是全球青皮竹中心产区。丰富的竹林资源,为竹编产业提供了广阔的沃土,当地人几乎家家户户有制竹、用竹的习惯。最辉煌时期,全县成立40多家手工作坊,生产竹编制品,产品远销欧美。但如今,竹编技艺却面临失传的困境。广宁竹编如何涅槃重生?记者进行了采访。

文/西江日报记者 杨丽娟 特约记者 凌杰 通讯员 冯铁成

图/西江日报记者 杨丽娟

现状 竹编技艺面临失传

7月4日,记者走进广宁县,竹林遍野,郁郁葱葱。因竹而生、因竹而兴的广宁,巧做“竹文章”,衍生出了竹初加工产业、深加工等产业,加工企业林立。相较之下,竹编产业则像是散落在乡间的“明珠”,珍贵却少人问津。

古水镇古水河上的疍家人黄世彩是一名竹编手艺人。采访当天,她一早与丈夫李启林出河打鱼回来,将新鲜的小鱼煎炸后,放在自己编织的竹制品上晾晒。家中的竹箩、竹盆、竹扇、竹席、竹枕、竹字画,都是她纯手工编织而成。最让她引以为豪的是,自己编织的竹席嫁妆,一用就是30多年,保存完好,至今仍在使用。她的竹编制品精致讨巧,一度拿下2023年广宁县竹编技能大赛的金奖。

“这么巧的手工艺,是否想过以此为生?传给下一代?”黄世彩坦言,随着物资的丰富,铝制品、塑料制品等价格低的生活用品,逐渐替代了传统的竹制品,导致竹编制品没有市场,自然也就没有生产,年轻一辈更倾向于到城市寻找高薪工作谋出路,“没人传承,挺可惜的。”

今年72岁的老竹编手艺人江炳贤,从事竹编技艺将近60年,同样也面临着无人传承的尴尬境地。他感慨地说:“现在年轻人不愿意学,这项技艺恐将面临失传。”

而像他们这样的竹编手艺人也越来越少。广宁县文化馆馆长梁永瑞告诉记者,竹编技艺有着悠久的历史,承载着竹编文化和传统文化,是著名的非物质文化遗产。广宁县为挖掘和传承竹编技艺,举办了多期彩色竹编传习活动。今年,该县将竹编非遗传承人作为单个项目申报,加大竹编技艺的保育力度。同时,邀请传承人进校园开展竹编技艺教学。目前,已有三所学校开设有竹编课程。

调查 成本与售价难以平衡发展

上世纪五六十年代,社会物资匮乏,竹子和木头是主要的生活物资来源,竹制品、木制品需求旺盛。广宁生产青皮竹和茶秆竹,是制作竹编工艺品和竹编家具的上好材料。为发展竹产业,当时的广宁县手工业局成立县手工艺国营厂,组织生产竹制品。彼时的竹制品是满足日常生活所需的用具,做工简单,价格低廉。

随着社会经济的发展,各种新型材料的产生,劳动效率的提高,工业产品成本下降,人们逐渐倾向使用物美价廉的塑料制品、铝制品等,竹制品逐渐退出市场大潮,成为自给自足的小众产品。

黄世彩拿起一把竹篾告诉记者,一节青皮竹仅开蔑已用大半天时间,而要编织一把带文字的扇子则要两三天时间,一幅字画专门编织需要三四天,一张竹席需要一个星期。因此,纯手工编织的竹编制品难以量产,费工费时,成本高,“一幅字画卖两三百元,叫好不叫座”。

“旅游团有带旅客过来参观了解竹编工艺,但甚少旅客愿意购买,买方觉得贵,卖方却挣不到钱。”李启林苦笑道。

对此现象,梁永瑞道出了更深层次的原因。“卖贵没人要,便宜卖成本回不来,两者难以找到平衡点,归根结底在于,社会对非遗文化和竹编手艺人的认知多,但认同少,价值观的不同是关键。”

破局 走高端发展路线

浙江安吉县也是“中国竹子之乡”,当地生产的竹制家具精致、高端,享誉全球,产品远销国内外。他山之石可以攻玉,广宁县大力发展竹产业,引进和挖掘竹编技艺人才,并于今年引入广东华元鑫智能家居有限公司,主营竹制品家具、木制品家具等产品,带动当地竹编迎来了一线生机。

邱正俊是四川人,祖辈都从事竹编工艺,自己也学得一手好手艺。此前,他在安吉县竹家具企业就职,因看中广东竹编家具广阔的市场前景,以及广宁丰富优质的竹资源,而来到广宁发展。

“竹编家具深受高端人士和外国人的青睐,是不愁市场销路的。”邱正俊对在广宁建厂生产竹编家具信心十足。

“退出江湖”几年的江炳贤看到了竹编传承的希望,也加入了该公司,继续为传承竹编技艺培育新生力量。他深有感触地告诉记者,随着大众从满足生活需求向满足精神需求转变,竹编制品也要向现代新款式发展,走高端化路线才有出路。