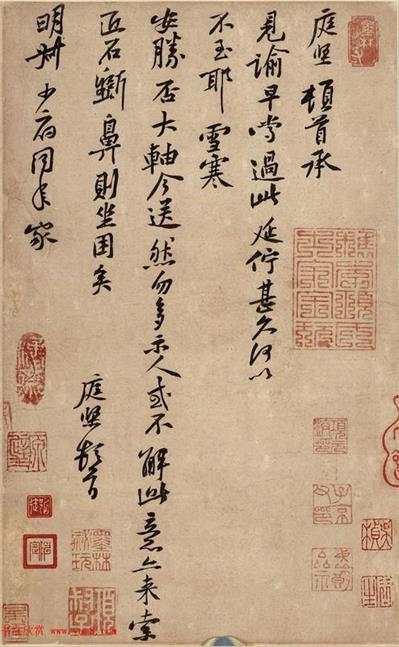

▲黄庭坚行书《雪寒帖》,纸本,故宫博物院藏。

黄庭坚像

在肇庆,诗与史的互证,不仅体现在黄庭坚的诗歌中,更渗透在这座古城的每一个角落。

肇庆的历史文化,是岭南文化与中原文化交流融合的产物。这里不仅有六祖惠能的禅宗思想,还有历代文人的诗词歌赋。肇庆的文化,是包容并蓄、开拓进取的文化,它既保留了岭南地区的地域特色,又吸收了中原文化的精髓。

在肇庆,文人墨客的仕宦交游,不仅是个人生涯的缩影,更是文化交流的纽带。他们在肇庆的山水间吟诗作赋,在官场的沉浮中抒发情感,通过诗歌与历史的互证,展现了古代文人的精神风貌和文化追求。

西江日报记者 胡美娟

作为国家级历史文化名城,肇庆见证了无数文人墨客的仕途交游,也记录了岭南文化与中原文化交融互鉴的诗史篇章。

宋代是中国历史上文化发展极为辉煌的时期,而肇庆在这一时期更是文人雅士的聚集之地。其中,黄庭坚作为宋代著名诗人、书法家,他的诗歌创作与禅宗思想的融合,他与肇庆地区也有着蛛丝马迹的地理和人事联系。黄庭坚在山东德州德平镇给远在岭南四会县任知县的黄几复写下诗篇《寄黄几复》,以其独特的“山谷体”风格,影响了后世文人的诗歌创作。这首诗不仅表达了他对友人黄几复的思念之情,更通过“隔溪猿哭瘴溪藤”这样的意象,展现了他对人生境遇的深刻感悟。

四会县令黄几复

四会历史上有一位自外乡而来的县官——黄几复,因为一首千古传诵的诗歌,他和他的同乡黄庭坚在四会这个地方留下了一段佳话,这首诗背后隐藏了两人间怎样的故事呢?

话说,宋神宗是北宋第六代皇帝。他1067年即位后,对疲弱的政治深感不满,命王安石推行变法。可惜新法维持了将近20年,最后仍以失败收场。宋神宗又趁西夏国势日非,在庆州(今甘肃庆阳)大破夏军。可是,后来却在永乐城之战中惨败。灭夏之举未能实现,宋神宗在朝中当众痛哭。元丰八年(1083年),宋神宗饮恨而殁,享年才38岁。

身处官场,心怀诗性的黄庭坚,在德平镇显示了不合时宜的个性:德州通判赵挺之迎合新党的意旨,大力推行市易法。黄庭坚却拒绝推行,理由是“镇小民贫,不堪诛求;若行市易,必致星散”。赵挺之大为恼惑记恨在心。后来,受赵挺之的排挤,黄庭坚被除名编管宜州(今广西宜山),死于贬所。那是一个朋党相争十分激烈的年代,黄庭坚不由得思念同乡好友黄几复。

原来,黄庭坚为黄几复写过不少诗,如《留几复饮》《再留几复饮》《赠别几复》等。此时黄几复知四会县(今肇庆四会)。当时两人分处天南海北,黄庭坚遥想友人,写下了这首诗。

这位黄几复又是怎样的一位人物呢?黄几复,名介,豫章(今江西南门) 人。黄庭坚欣赏黄几复“年甚少即有意于六经,析理精微”,两人交游甚欢,宋熙宁九年(1076年),黄庭坚担任国子监教授,正是培养“桃李”之时。而黄几复通过科举,踏上仕途,先后担任广州教授、楚州团练推官等职。在京城的日子里,黄庭坚与黄几复徜徉在长廊树下,相聚在园中小坊,意气风发,把酒畅饮,一起议论天下大事,憧憬未来,希望能为国为君出力,名留千古。可惜那种写意的日子一去不复返。黄庭坚想起了杜甫的“何时一杯酒,重与细论文?”二人在京城相聚分手后,就分别在外地为官,经常乘船转徙各地。在这些诗中,最出名的便是《寄黄几复》:“我居北海君南海,寄雁传书谢不能。桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。持家但有四立壁,治病不蕲三折肱。想见读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。”这诗中的“南海”,便是如今的四会。

来源:粤语说书《四会古今人和事》

“隔溪猿哭瘴溪藤”

□ 邝子幸

元丰八年,黄庭坚在山东德州德平镇给远在岭南四会县任知县的黄几复寄诗一首,诗云:

我居北海君南海,寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁,治病不蕲三折肱。

想得读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。

此诗名为《寄黄几复》,其中流露的漂泊之感、友谊之情,似乎好懂,而晦涩难明处却溢于诗中字行。世人评山谷诗奇崛瘦硬,其在使事用典、锻炼词句、格律用拗方面具异于前代或同时的其他诗人,故将其诗称之为“山谷体”,其诗也为历代注疏家开辟了一条很长很宽的考证之路。从此诗,也可洞见其诗风之斑斓。历代诗评家对此诗的评价大都集中于第一联,如近代陈衍的“次句语妙,化臭腐为神奇也”。但立足于黄庭坚本身的经历、现实的处境、寄诗的本义,此诗未必以此联作为诗眼。

早在元丰三年,黄庭坚写下《汴岸置酒赠黄十七》,诗云:

吾宗端居丛百忧,长歌劝之肯出游。

黄流不解涴明月,碧树为我生凉秋。

初平群羊置莫问,叔度千顷醉即休。

谁倚柁楼吹玉笛,斗杓寒挂屋山头。

黄十七,即黄几复。此时,黄庭坚刚卸下任了八年的大名府国子监教授,入京改官,授知吉州太和县。因为黄几复一直在岭南为官,不可能无端出现在京城,故很有可能他也如黄庭坚一样入京改官,按其之后的行迹,大概是授知四会县。岭南自古是瘴疠之地,远离政治中心的荒蛮之所,所以才有诗中所云:“吾宗端居丛百忧,长歌劝之肯出游。”此诗在使事用典、锻炼词句上亦极尽其能,但对比于《寄黄几复》则显明快好懂。大概说的是两人离别赴任,但黄几复心中充满忧虑,于是庭坚劝慰其一醉方休,莫辜负了明月风光。由于此诗在法度上可圈可点,故查慎行认为“可悟作诗之法”。据《王直方诗话》所载,庭坚问外甥洪龟父最爱其诗中何等篇,龟父其中列举了“黄流不解涴明月,碧树为我生凉秋”句,认为绝类杜工部,庭坚认为其得之矣。可见黄庭坚诗的由头与规矩。

相对而言,《寄黄几复》写得很跳跃、很突兀、很奇崛。

“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”。许多诗评家云此意为是两人年轻时一同畅怀理想,后历经宦游飘浮之苦,分别已具十年。如宋代的任渊云:桃李两句,皆记忆往时游居之乐。从黄庭坚写的《黄几复墓志铭》所载来看,黄几复的功名始于熙宁九年(1076年),“乃得同学究出身,调程乡尉”。学究在宋次于进士科,而黄庭坚于治平四年(1067年)登进士第,初调汝州叶县尉。元丰三年(1080年)两人或于同期赴京改官,于是在汴岸置酒畅谈人生。到元丰八年(1085年),黄庭坚写下《寄黄几复》时,距黄几复功名初立宦游以来正好十载。由此可见,桃李一联尽诉黄几复其宦游的经历:遥想当年几复考业初举步入仕途,一路春风,几许快意,几多抱负,想不到一去十年,仍身处南方荒蛮瘴疠之地。于是乎才有下一联“持家但有四立壁,治病不蕲三折肱”的感慨。

我长居四会已愈廿载,四会虽有六祖寺、宝胜古寺等古迹,但遍寻脚下的土地,已找不出黄几复半点痕迹了。四会旧属广州,早在宋之熙宁六年就改属端州,庭坚在诗中将四会称之为南海,虽说是借用《左传》僖公之典,但也有用旧称之意。但四会不同广州,虽为其旧属却远离海滨,开化程度亦不同于斯。东坡被贬惠州,惠州那时在朝廷权贵的眼里已属穷山恶水之地,更何况四会一小城?而几复在岭南苦耕十数载,在黄庭坚寄诗的三年之后,即元祐三年四月(1088年)死于永新县任上。如果几复与庭坚同岁,那么他仅享寿44岁。

于是乎,在寄诗的最后,庭坚吟唱出与全诗似无关联的最为突兀之句:“隔溪猿哭瘴溪藤。”让全诗处于意犹未尽的氛围当中。这大概是对各自生存状况的一种预见和判断。“瘴溪藤”无疑代表着几复远处荒蛮之地的现状。如果“隔溪猿”是指几复,则是对其穷猿失木,空怀抱负,面对恶劣的处境不得不掩面痛哭的现实困境的描写。但这何尝不是一种自指!须知此猿是穷猿,也是心猿;庭坚所处之地虽无瘴,但所经之事却雾霾重重。

在元丰二年,黄庭坚入京改官的前夕,东京爆发“乌台诗案”。与苏东坡所交之人都受到一定程度的影响。此时的黄庭坚与苏东坡虽没有什么日常交集,但有书信来往,这些书信也被翻找出。受此牵连,黄庭坚从国子监教授改授太和县知县一职。从汴岸置酒的诗行看,黄几复或为自己更为黄庭坚的现状担忧,但黄庭坚那时纵有千斤重担亦泰然对之,反而劝慰黄几复要开怀畅饮,莫负时光。

在太和县上任三年后,黄庭坚又莫名其妙地从堂堂一介县令移监山东德州德平镇,做起了镇领导,直至三年哲宗继位才召入京为官。从当时之政局推断,这次的贬谪应是王安石变法时期变法派与保守派的斗法所致。王安石变法的最终目标不是为了民生问题,而是国家财政的充盈。在实施国富强兵的措施时,有权有势的阶层无一例外地将各种负担转嫁到最底层的百姓。生性悲悯的黄庭坚自然而然地体恤百姓的疾苦,在施政的过程中站在反对新法的立场上来。与更高权利者政见不同,在官场上受到排挤在所难免。于是在与旧交好友的文字酬和中,情绪也有所带入,发出了“想得读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤”的哀号。这也是对自己现实处境的一种倾诉,从中也可见在几年之内其心境的转化。

在赴太和县就任的路上,黄庭坚改道来到舒州,探望在此地提刑司任职的舅父李常。按黄庭坚年谱所载,当年的十月其游舒州境内的三祖山山谷寺。因为出于对禅宗的信奉,于是庭坚自此后自号山谷道人,这是他皈依禅宗的标志之一。初见山谷道人的自号,不免让人认为庭坚是道教徒,这或是宋之文人不拘一格之豁达写照。或者在面对世俗的贪嗔痴无法苟同,也或者在权贵的现实面前一一挫败为国利民的抱负,在元丰七年,山谷过泗州僧伽塔,作《发愿文》,走上了注重戒律的学禅苦修之路。山谷道人在此后的修禅道路上,致思高远、养心探道,成为禅宗道场上的一代宗师。而又不独于此,禅宗的心性之学也必然让山谷在诗歌创作中展现其禅思。寄诗“隔溪猿哭瘴溪藤”结尾,不正是山谷在禅理的认识当中开辟出来的一条新的诗歌创作和审美的道路吗?不正是“山谷体”奇崛瘦硬的重要特征吗?

甲辰夏六月廿五日夜,定稿于四会茂桐芳馆