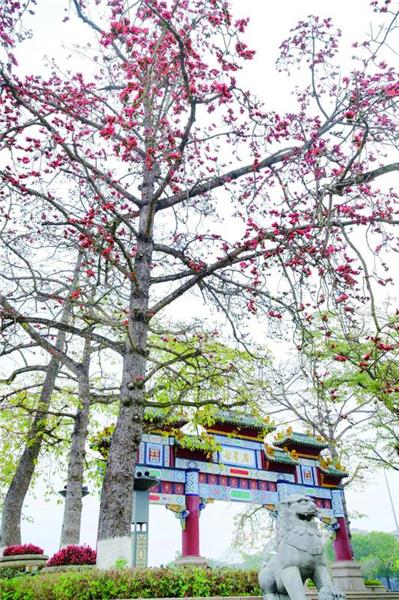

牌坊木棉。 西江日报记者 吴勇强 摄

羚羊峡古栈道的“木棉坑”。 西江日报记者 吴勇强 摄

阅江楼木棉。 赵汝明 摄

肇庆的初春,烟雨蒙蒙。仿佛不经意间,湖畔、江边、街角上空,冒出了点点红色,点染着苍茫的空间,这是最动人的开场白,唤醒了沉睡的春天。

木棉的最早记录可追溯到晋代的《西京杂记》,文中记载西汉时南越王赵佗向汉帝进贡“烽火树”,“高一丈二尺,一本三柯,至夜光景欲燃”,“烽火树”即今天的木棉树。“天南烽火树,最是木棉红。”从此,木棉花就以其独特的魅力,在岭南的历史长河中留下了美丽而深刻的印记,也形成了我们特别的乡土记忆。

文/盘慧玲

却是南中春色别,满城都是木棉花

古今以来,木棉常被文人骚客写入诗篇,显现了岭南独特的风物之美。“姚黄魏紫向谁赊,郁李樱桃也没些。却是南中春色别,满城都是木棉花。”杨万里用烘托的手法描绘了早春南国红棉绽放、满城春意浓的绚丽景象。

道光《肇庆府志》记载:“木棉一名攀枝花,正二月开,大红花,结子。老则柝有絮似芦花,花开时无叶,花落半月始有新绿……广木棉树大如抱,枝如桐,叶似胡桃叶,花红如山茶花,黄蕊,花片极厚结实,大如拳实,中有棉。”木棉树型高大挺拔,巍峨且直。3、4月份是花开时节,未有叶先开花,花通常红色,有时橙红色,花放满树,极为壮观,五瓣宽大而厚实的花瓣,包裹着一束黄色的花蕊。花落之时,坚实的花托先着地,让花保持着在地上盛放的姿态。特别的是,花落半个月后才开始长新叶。到了5月份,果实成熟开裂,其中的棉絮随风飞舞如雪,颇具趣意。棉絮中藏有黑色的种子,种子伴随棉絮飞落到远远近近的地方,落地后生根发芽,再长出新的生命。

大街小巷,小区花园,溪畔河边湖岸,不时会遇见木棉,它们已成为城市绿化必不可少的元素。那一树又一树的花朵,明亮而温暖,热烈而灿烂,像跳动的火苗,像燃烧的火炬,像活力的心脏,像战士出征前的那杯酒……

牌坊堪称城区观赏木棉的最佳地,两侧伟岸挺拔的红棉,一年四季守护着这座地标性的建筑。春天,花绽枝头,一片嫣红,衬托着古雅的牌坊,令朱德元帅所书的“七星岩”三个字格外夺目。烟雨时分,木棉在水墨星湖的背景下越发生机动人。和煦的南风吹过,花枝高低错落有致,一朵朵木棉花自树端往下蔓延,如云如瀑,又像盛放的烟花。这个景致成为热点打卡地,摄影师们知道出大片的好时机到了。

在中国传统文化中,木棉被赋予更深的文化内涵,视为坚韧不拔、勇往直前的象征。清代广东诗人陈恭尹形容木棉:“浓须大面好英雄,壮气高冠何落落。”这岂不正是刚正不阿、清正廉明的包公形象?而包公文化园的包公像后面,恰好有傲然挺立的木棉树,犹如包公的铮铮风骨,顶天立地;花朵向上,与清风为伴,与日月同晖。

清代被誉为“粤东三子”之一的张维屏也诗赞木棉:“攀枝一树艳东风,日在珊瑚顶上红。春到岭南花不小,众芳丛里识英雄。”两位诗人不约两同地冠木棉以“英雄树”之美名。阅江楼门前的老木棉树,见证着叶挺独立团的发展壮大,见证着铁军的革命信念与热血,木棉花的鲜艳与红色故事交相辉映。刚劲的木棉树犹如忠魂丰碑,朵朵红棉花犹如片片碧血丹心。

西江最是木棉多,夹岸珊瑚十万柯

在青山之下,在绿水之上,在绵延的西江岸边,一排排、一株株的木棉如火焰一般,映照在江中,这是多么美丽的景致。而屈大均就是被这样的景色迷住了。

1685年春,屈大均自肇庆归广州的船中,动情地写下三首木棉诗。“西江最是木棉多,夹岸珊瑚十万柯。又似烛龙衔十日,照人天半玉顔酡。”“万朵随波似泛杯,浮沉又似水灯来。三江染尽桃花水,一道红泉划不开。”诗中生动地将木棉花比喻为“珊瑚”,木棉花落,染波尽红,船都划不开水中的红色。

虽然这种震撼人心的情景已不复见,但江边木棉仍是现时一道美丽的风景。江滨堤路、人民南与江滨交界处、阅江楼、元魁塔附近、羚羊古栈道,深深浅浅的红色总令人注足仰望。

以前的景福围是泥堤,种子经江风传播,落地生根,所以堤边的木棉树特别多。白石村的端砚老艺人程八说,小时候景福围遍植木棉、龙眼和榕树,在这里度过了很多美好的童年时光。

在羚羊峡古栈道,标着“细蚬坑”的地方,以前民间叫“木棉坑”,因为这里的江边有一大片木棉树,沿山溪往上还有不少。

屈大均坐船沿西江经过高要金利时,写了一首《舟经金利作》,“木棉花尽犹无叶,榕树根多复作枝。”他经过时是四月,恰好是花落未长叶的时候。同是清代的诗人黄培芳从西江进入支流金利江,轻舟如行天上,在木棉花美丽的倒影中驶过,赋诗云“有客轻舟云水边,空蒙载入蔚蓝天。珊瑚影逐春流乱,十里清溪放木棉。”

故山何处是?遥指木棉西

被誉为“南国第一枝”的木棉花,不仅入诗、入画,还入歌。

在《经典永流传》的舞台上,姜育恒将清代诗人张维屏的《木棉》演绎得深情如许,令人沉醉。而汤灿的《木棉花开》更是一幅岭南水乡风情画:“木棉花开的地方,在那向往的故乡,歌声悠悠水荡漾,你我一起歌唱……木棉花开,凤凰飞来,云雾散绿春江,花果飘香鸟欢唱。”听着这首歌,脑海显现的是高要宋隆河一带当年“渔舟唱晚”的景象,今天这里依然是鱼米之乡,但由于交通网的日益发达,也由于水流量的减少,水上运输日渐式微,但两岸的木棉像深情的亲人,依旧守护着曾经繁忙的河道。

屈大均有一首七律《广利墟》,简直是一幅广利墟日的白描图,“单日人为市,舟船集水乡。店开金利仔,祠赛木棉娘。”当时广利一带木棉树较多,“木棉娘”即采收木棉花的妇女,这里指广利本地的妇女。“祠赛木棉娘”,就是说进祠庙酬神的是本地的妇女。可想而知,木棉花已与当地联结在一起,成为日常生活的一部分。

清代诗人伍士楷是高要乐城镇人,他有一首《城西晴眺》:“久雨得新霁,寻幽过竹堤。云行万峰出,落一鸠啼。高下田成水,纵横屐印泥。故山何处是?遥指木棉西。”写他在端城西边,透过一片木棉树远望家乡的情景。当时城西的景福围一带,植有大量木棉树。有一个渡口,旁边有一排高大的木棉树,民间就将这个这个渡口称为木棉头,渡口已变成今天的三榕港货柜码头。

今天的睦岗,还有一个叫“木棉岗”的地方。名城研究会副会长赵汝明先生就是睦岗村人,他说,木棉岗原来是一个比较大的山岗,他们先人因避元兵追杀,从北方迁徙来肇庆,选择到西江边相对较高的、有木棉树生长的土岗居住,因周边有太多木棉岗,为区别,祖先以睦代木,命村庄名为睦岗。村庄后岗圆咀山也遍植木棉树,作为村庄北屏障与风水树。

(未完待续)