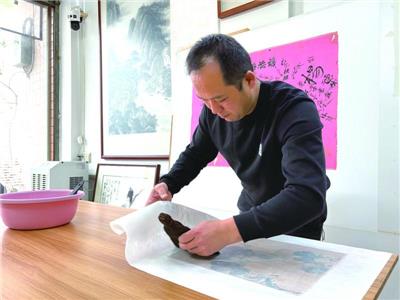

龙大勤在装裱画作。

文/图 西江日报记者 夏紫怡

在端州区康乐南路闹市中,一家名为荷丰堂画馆的书画装裱店隐于一隅。走进店内,两张硕大的木色案台置于中央,墙的两边整齐摆放着已装裱完成的书画作品,各种各样的装裱工具和纸、绫、浆糊等材料一应俱全。

店主龙大勤正在忙碌着:他干净利落地拨开画卷,将其反面平铺在案板上,先洒水润湿,再均匀地扫上一层浆糊,接着慢慢贴上一层宣纸,最后覆上挣板晾干,“苏裱”的第一道工序——托底便完成了。

作为第八批市级非物质文化遗产代表性项目装裱技艺的传承人,龙大勤对于传统手工装裱有着深厚的情结。从业至今二十余年,他见证了肇庆装裱技艺的浮沉,面对机器装裱的冲击,他选择用一份细腻和情怀,坚守传统手工行当。

据史料记载,肇庆装裱技艺源自国画大师黎雄才父亲黎廷俊在城中路骑楼街开设的装裱铺,至今已有过百年的历史。2002年,龙大勤师承黎廷俊的儿子黎雄耀的徒弟冼伟良,学习了装裱技艺,并成为该技艺的第四代传承人。

如今,以荷丰堂画馆等为代表的装裱技艺,是肇庆地区传统手工装裱最集中的体现。其所用浆糊配方独特,防霉防虫;镜框工艺经过改良,能使作品不受岭南特殊高温高湿的气候影响,古朴大方。在龙大勤看来,装裱师是书画的“美容师”,书画墨宝一经装裱,方能神采焕发、跃然生动。

“托底完成后,还要经历裁切、配棱边、覆背、磨蜡、装框(轴)等工序,这些大工序之下还有很多繁琐的小工序。”谈及装裱的工艺流程,龙大勤熟稔于心——糨糊调制的稠度、刷的力度、纸的平整度等,每一个细节都关系着装裱的成败。而这些细节中,也蕴藏着龙大勤的传统装裱技艺的独特和细致,赢得了肇庆乃至周边地区书画作者的青睐和慕名。

为防止作品跑墨影响装裱效果和质量,龙大勤也在不断提升改善装裱工序。如尝试将字画作品放入锅内蒸,以达到固墨效果,又或在浆糊中加入明矾,减少虫蛀,更经久耐放。

然而,伴随着各种书画展览的普及,装裱市场迎来庞大的需求增长期。拥有快速、省时、省力、操作简单等优势的机器装裱,满足了这一波批量的装裱需求,机器装裱订单量远超传统装裱。

“以肇庆地区装裱行业来说,机器装裱占了九成,传统手工装裱只占一成。”龙大勤解释,同样的时间,机器装裱20幅作品,手工装裱往往只能完成一幅。在价格层面而言,传统手工装裱要比机器装裱价高一倍。在机器装裱的强势冲击之下,传统手艺人纷纷转行,目前肇庆市区坚持手工装裱的手艺人已屈指可数。

对于传统手工行业未来的发展,他有自己的不同见解,“具有收藏价值的传世作品,可以通过精心的装裱延续生命。”他认为,从字画保存周期、多次揭裱、修复维护等方面而言,手工装裱是对书画最长久、最安全的传承,真正热爱传统书画的人自然会明白手工装裱的价值。

但不得不否认的是,由于目前肇庆传统装裱技艺从业者较少,市场需求较为小众,行业已日渐式微。如何将这门手艺传承和推广,成为龙大勤时常思考的难题,

“学装裱并不是一件容易事,讲究慢工出细活。长期的伏案工作,辛苦繁琐而单调沉闷,需要有浓厚兴趣。”龙大勤介绍,目前他有三名徒弟,其中一人已学成出师,自立门户。儿子龙增成也在2019年开始跟随学习装裱,继承衣钵。“下一阶段,我计划推动装裱技艺进校园,将这项非遗的‘种子’撒向更多地方。”