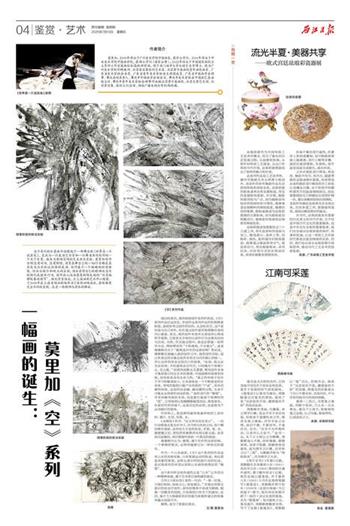

《世界是一只流浪兔》剧照

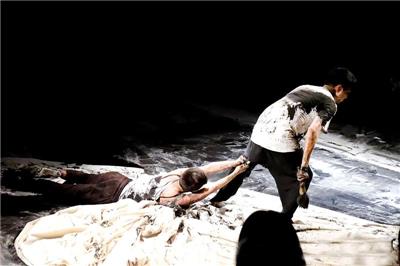

探索阶段的技法实验

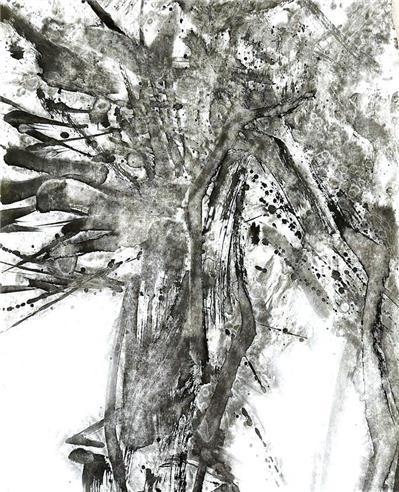

《空》系列作品

探索阶段的技法实验

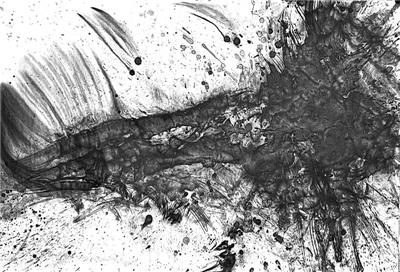

草图

作者简介

莫里加,2009年毕业于广州美术学院中国画系,获学士学位。2014年毕业于中央美术学院中国画学院,获硕士学位(国家公费);2022年结业于中国国家画院方土导师工作室国画综合高级研修班,现于澳门城市大学攻读艺术学博士。现为广州美术学院外聘教师、北京荣宝斋签约艺术家、北京李可染画院青年画院画家、广东省美术家协会会员、广东省青年美术家协会主席团成员、广东省中国画学会理事、肇庆画院负责人、肇庆市中国画学会副会长、肇庆市美术家协会中国画艺委会副主任、肇庆市青年美术家协会理事作品被北京李可染画院、北京炎黄艺术馆、北京荣宝斋、高剑父纪念馆、湖南广播电视台等机构收藏。

这个系列的水墨画作品缘起于一部舞台剧《世界是一只流浪兔》,是我与一位表演艺术家和一位舞者共同创作的一个关于水墨、肢体与剧场空间的交互共生实验。莫里加创作全程没有对白,没有剧情,演员在舞台上的一切行为都是真实发生而非经过彩排的表演。创作基于一个粗略的时间框架,结合与媒介和观众的互动,演出者将自己的精神状态实时转化成肢体行为。该作品入选由蓬蒿剧场发起的“北京南锣鼓巷戏剧节”,继北京首演后,应上海话剧艺术中心邀请,于2018年在上海老场坊剧场举办了连续四场演出,每场都有完全不同的呈现。这是一场精神与身体的解放。

演出结束后,我的绘画创作也有所改变,《空》系列作品应运而生。在创作这系列作品的初期探索阶段,我曾思考过创作的目的。从动机而言,这个系列是为自己而作,旨在通过创作更好地理解自身的内心感受。其实,我的创作本身并无预设的心理或哲学意图,它更多关乎如何以创作行为去填充时间与空间。当然,在实践过程中,我也会借鉴一些哲学方法,例如禅宗的“于相离相,于空离空”,或是海德格尔关于“摧毁是存在的还原结构”等论述,潜移默化地融入我的创作之中。我的创作目标,是让所表达的对象达到外在形式与内在核心的统一,并以这样的形态呈现自己的故事。“此刻,我无法关注结果,不知道将去往何方,只明确当下该做什么、怎么做。”结果的成败无关紧要,唯有创作本身才能将我引向近艺术的真理。中国画拥有深厚的传统,而传统是具有生命力的。“真正的传统不仅在于学习和继承前人,它本身就是一个不断流变的生命体。单纯的复制只能产生传统的“产品”,而非活着的传统。这如同虫变蛹、蛹化蝶的过程,生命不可能永远停留在幼虫阶段。”我所进行的“摧毁”,并非消解传统的本质,而是要打破那个束缚性的“茧”,让传统得以如蝴蝶般破茧而出,焕发新生。在新时代的语境下,这是历史的必然,也是我当下必须践行的使命。

在材料上,我选择用最传统最单纯的工具材料:墨汁、生宣、毛笔、水。

《金刚经》所言:“应无所住而生其心”。 一切行动都真实发生在当下,在可控与失控之间,每个瞬间都在刷新,没有恒久不变的形态。在纸、笔、水、墨碰撞之后,曾经的形象都消失得无影无踪,直至其沉淀凝结,再回看画作找到一片真实的痕迹。

海德格尔认为:摧毁,属于存在的还原结构。一个事物的毁灭,必然伴随着它另一种形式的重生。

作为一个山水画家,《空》这个系列的作品没有山水的具体形象,只有笔墨运动的轨迹。相比营造具象的景观,这种无意识的绘画行动的纪录,是对我原有的审美认知和山水画传统理法的“摧毁”。

这个系列所呈现传递的正是“山水”以外的另一种精神体验,源于艺术家自身构建的真实。

引用《六祖坛经》里的一句话:“一真一切真,万境自如如。如如之心,即是真实。”在接近冥想无意识的状态中创作,固有思维将不再成为障碍,脱离一切概念的局限,引导我的只有当下的感知。此时,基于个人情感和知识经验为依据所建立的形象则毫无创造可言。

摧毁,是为了更接近真实。

文/图 莫里加