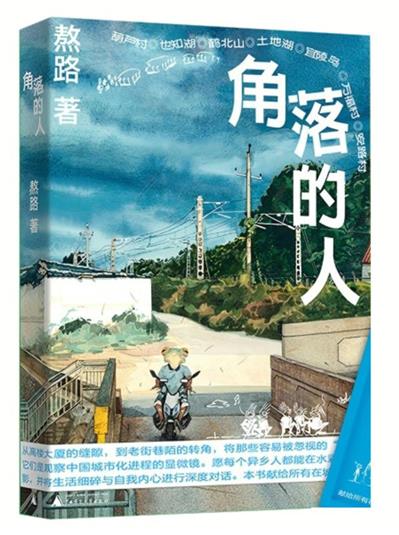

《角落的人》熬路 著广西师范大学出版社二〇二五年八月

我佩服能写的人,也佩服能画的人,更佩服那些能写又能画的人。

熬路,1982年生于武汉。这个城市,烟火气十足,市井人声旺,在这里长大的熬路,成了一名出版人、画家,既写又画,既画又写,把画和写二者很好地融合在一起。

一直以来,熬路都注意“角落”。他选择“角落”为创作主题,聚焦城市或农村中那些不被注意、被忽略的地方,比如蜿蜒巷子里的收废品三轮车、生锈铁窗里钻出的野猫、长满青苔的墙壁,村口的老树……被他赋予了新的生命和意义,展现出记忆里被遗忘的美好。

继《角落:熬路水彩旧画》《后八〇:熬路水彩角落》之后,熬路“角落”系列又添一新作,名为《角落的人》。葫芦村、也知湖、鹤北山、土地湖、宜陵岛、万福村、安路村。熬路说,这七个地方所发生的故事都是真实的,这些入画的景也都客观存在,但它们也是虚拟的,“一山一岛,两湖三村,它们只存在于主观世界中,属于角落的人。”

《角落的人》不只是一部绘画集,它是用画笔和文字谱写的一部深情的回忆录。走进书中,映入眼帘的是一幅幅充满故事感的画面:骑着电摩匆匆回家的钓鱼人,半开半阖的红色生锈大铁门,在路边的西瓜摊回忆从前的夏天,在老工厂的仓库旁回想放学后嬉闹玩耍的小伙伴,还有村口小卖部依然少人问津的公用电话,以及菜市场摊位旁的靠板椅和装菜叶的废弃涂料桶……每一个场景都能唤起心底深处的集体记忆,让我想起小时候的点点滴滴,那些被岁月尘封的过去瞬间涌上心头。

熬路的画作以写实主义为主要风格,在写实基础上又有着适度的想象。“青蛙人”的创意,流露后现代的轻谑,戴青蛙头套的城镇居民与自然界的生物拉近了距离。他受印象派的影响较大,比如《水泥台》,玫红色荷花与天空的蓝色糅在一起,倒映在湖面上,很“莫奈”的画面,《宜陵岛星期天的中午》则明显致敬修拉《大碗岛星期天的下午》。红色、棕色、土黄等色调营造出20世纪80、90年代的氛围,让我掉进时空的缝隙里,沉浸其中不能自拔。

熬路的文字描述与绘画相得益彰,不只是对画作主题和内容的介绍,更是一段段或一篇篇真挚朴实的散文。在形成一个绘画题材时,他总能将内心的感受和回忆娓娓道来。他浅淡地诉说着这个角落给他带来的触动,以及它与童年记忆的关联。这些文字,如同画作的点睛之笔,进一步丰富了画作的内涵,让读者更加深入理解他的创作意图。

比如,在描述万福村的厂区时,那些保留至今的老礼堂等建筑,“樟木围栏、赭红木门、蓝灰卫生墙、白色木制吊顶,以及围绕在楼旁边茂密的法国梧桐”,这段文字的色调和场景感,就像老电影的光影流年,出现在我的脑海里。还有仍然在使用的老仓库,我仿佛跟着熬路的足迹,观看当年熬路和小伙伴们在仓库里利用麻袋藏匿身形,或忽然探出头扫射一发塑料子弹的对仗游戏,我们都曾经有过这样的调皮岁月啊!

这些文字是对过去场景的描绘,更是对那个物资匮乏但精神富足的纯真年代的怀念。那时候,人们的生活简单而容易满足,邻里之间交往密切,孩子们在大院里自由自在地玩耍,没有过多的物质诱惑,但孩子总能发挥想象力,在每个“角落”发现无穷的快乐。整本书中,我最爱熬路笔下的菜市场,南瓜、白菜、青椒……坦然地躺在摊子上,裤兜里遗忘的一张零钱,就能买一把紫豆角,如果早起,我们可以一起“过早”,吃一碗热干面加鸡蛋米酒后再去买菜,过了午后,忙碌的菜贩子们终于得了空闲,可以靠在躺椅上睡个午觉,也可以几个人聚在一起打打小牌。日子如水一样地流走,菜市场永远是人气鼎盛的人间所在。

这是一本关于发展中的城市的观察笔记,是岁月的见证者。在这个秋风微起的午后,我安静读它,被温暖和感动的情绪轻轻包围。